Содержание

«Время — самый ограниченный капитал, и если не можешь им распоряжаться, то и не сможешь распорядиться ничем другим». В этой статье — проверенные техники, которые помогут навести порядок в делах и выйти на новый уровень в работе и жизни.

Зачем управлять временем и возможно ли это

Тайм-менеджмент или time management — это не просто способ «успевать больше». Это система подходов, принципов и инструментов, которые помогают выстраивать приоритеты, распределять ресурсы и принимать решения в условиях ограниченного времени. В основе — не скорость, а стратегия.

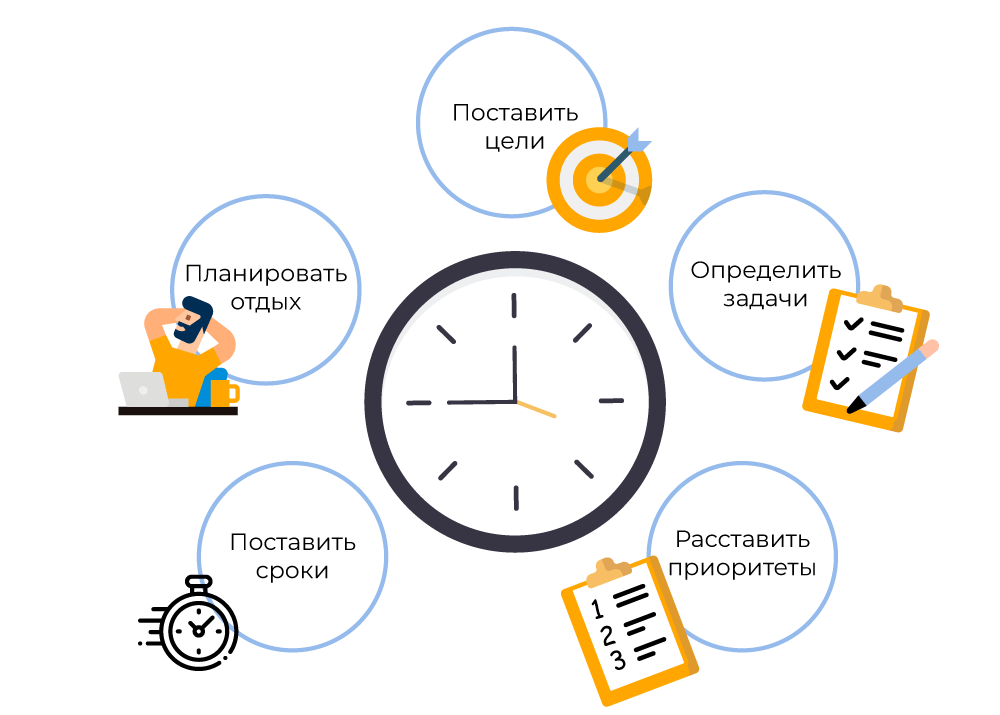

Искусство управления временем включает в себя следующие пять умений:

Время — единственный ресурс, который невозможно пополнить. Его нельзя заработать, сохранить про запас или отложить на потом. Каждая минута проходит навсегда, и от того, как она используется, зависит не только ваша продуктивность, но и качество жизни, уровень стресса, способность достигать целей и сохранять баланс между работой и личным.

Почему управление временем критично для современного человека:

- Поток входящей информации растёт. Мы получаем больше сигналов, чем способны обработать. Без чёткой системы фильтрации внимание рассеивается, и значительная часть дня уходит на «реакции», а не на осмысленные действия.

- Работа смешивается с личным. Особенно в условиях удалёнки и гибкого графика. Границы размыты, и всё чаще возникает ощущение, что «дела никогда не заканчиваются».

- Приоритеты размыты. Многозадачность и постоянный цейтнот приводят к тому, что срочное вытесняет важное. Мы тушим пожары, но не строим здание. Управление временем ускоряет процесс достижения целей, помогая четко определить их и спланировать необходимые шаги и этапы.

- Выгорание становится нормой. Когда нет осознанного управления временем, человек живёт в постоянной нехватке: не хватает времени на отдых, на размышления, на стратегические задачи.

понимание принципов и регулярная практика помогают выстроить стиль жизни, при котором вы не «успеваете всё», а успеваете то, что действительно имеет значение.

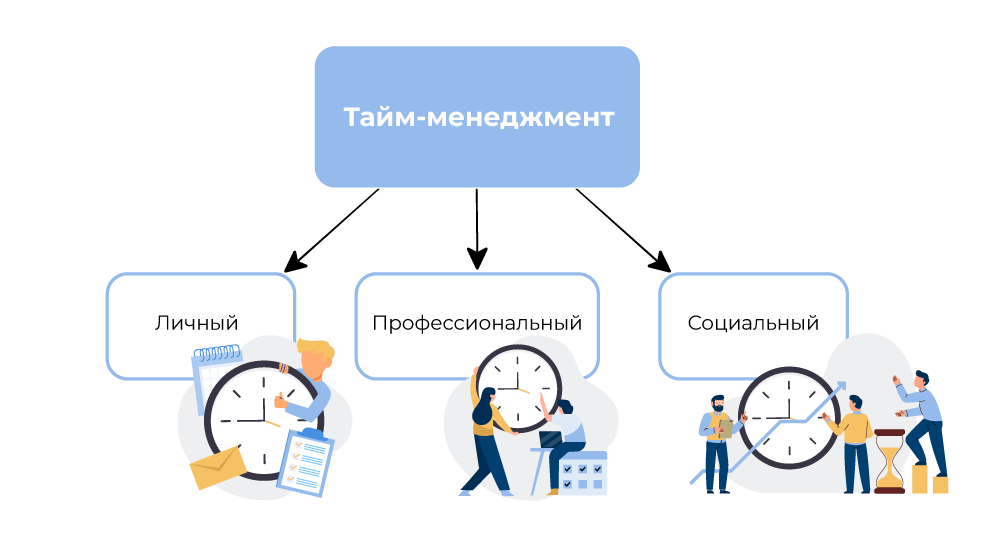

3 типа тайм-менеджмента

Часто, когда мы говорим о тайм-менеджменте, мы имеем в виду только рабочие задачи. Но управление временем — это гораздо шире. Мы распределяем свои усилия не только на работу, но и на личную жизнь, и на взаимодействие с другими.

Чтобы выстроить действительно устойчивую систему, важно учитывать все три сферы:

Личный тайм-менеджмент

Его еще называют самоменеджментом. Это то, как человек распоряжается временем вне работы. От того, как он выстраивает эту сферу, зависит его энергия, эмоциональное состояние и способность восстанавливаться.

В личный тайм-менеджмент входят:

- Забота о здоровье (сон, питание, спорт)

- Отдых и досуг

- Саморазвитие

- Хобби и личные проекты

- Осмысление происходящего, планирование жизни в целом

Если личная сфера запущена, рано или поздно «просядет» и профессиональная. Человек начинает работать медленнее, теряет мотивацию и попадает в состояние хронической усталости.

Профессиональный тайм-менеджмент

Это организация времени, связанного с работой: выполнение задач, участие в проектах, коммуникация с коллегами, достижение KPI. Здесь особенно важны фокус, приоритизация и контроль внешних отвлечений.

Ключевые задачи:

- Выстроить систему планирования: от целей до ежедневных задач

- Отслеживать загрузку и избегать перегрузок

- Сохранять фокус на важном, а не только на срочном

- Уметь управлять входящими задачами и делегировать

Ошибки в этой сфере часто маскируются под «высокую занятость», хотя по факту это может быть хаотичная работа без ясного результата.

В Unicraft мы разрабатываем курсы по развитию мягких навыков, включая тайм-менеджмент, коммуникацию и управление вниманием. Всё — на реальных кейсах, с интерактивом и адаптацией под вашу команду.

Социальный тайм-менеджмент

Это то, как человек распределяет своё время в контексте общения: семья, друзья, коллеги, партнёры, дети, сообщество. Эта сфера часто оказывается либо перегруженной (слишком много чужих дел), либо обделённой вниманием (отсутствие качественных связей).

Что сюда входит:

- Общение с близкими и поддержание отношений

- Участие в жизни команды или коллектива

- Помощь другим, волонтёрство, вклад в сообщество

- «Внешняя» коммуникация: встречи, звонки, сообщения

Социальные связи — источник поддержки, обратной связи и мотивации. Но если не выстраивать рамки, можно легко потерять контроль над своим временем, раздавая его по кусочкам другим.

Эффективный тайм-менеджмент — это про баланс между тремя сферами. Но в этой статье мы сосредоточимся на методах и техниках личного и профессионального тайм-менеджмента.

Постановка целей: первый шаг к успешному тайм-менеджменту

Эффективный тайм-менеджмент невозможен без чёткого понимания целей. Если вы не знаете, куда идёте, любой маршрут будет казаться правильным — но не приведёт туда, где вы хотите оказаться. Именно цели формируют приоритеты, помогают отличать важное от срочного и защищают от бесконечного «пожаротушения».

Когда у человека есть чёткие ориентиры, он:

- Принимает решения быстрее — потому что знает, что вписывается в его траекторию, а что отвлекает

- Меньше перегружается — потому что не берёт на себя лишнего

- Ссохраняет мотивацию — даже в рутине понимает, зачем это всё

- Видит прогресс — что критично для ощущения смысла и удовлетворения от жизни

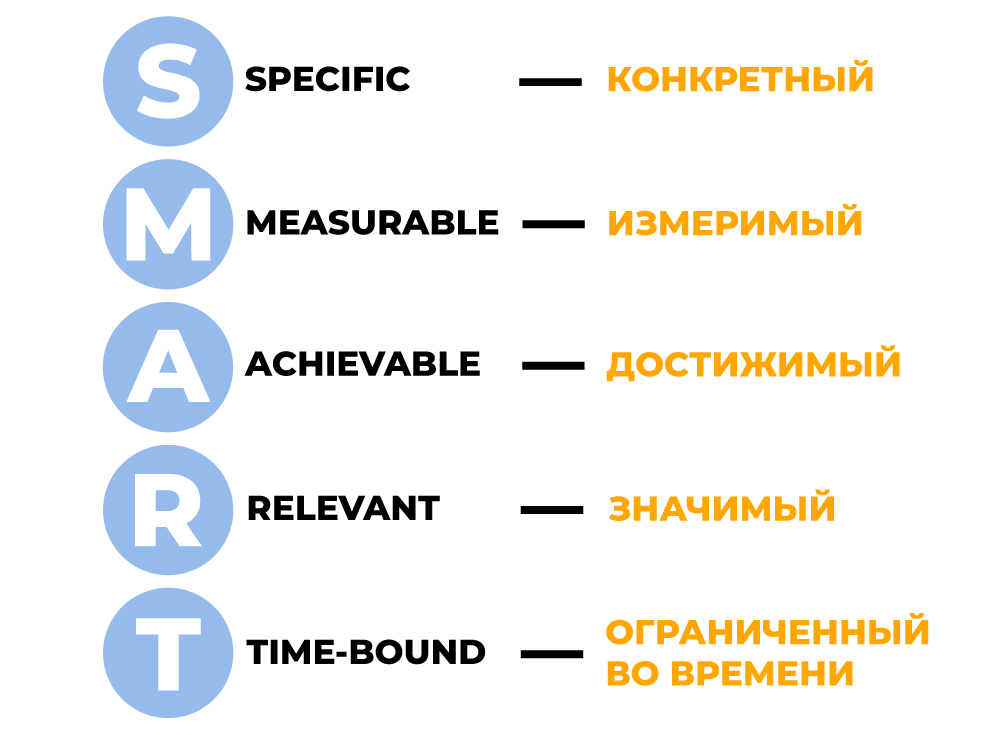

Чтобы корректно сформулировать цель и желаемый результат в тайм-менеджменте используют знаменитый метод SMART.

Важно: цели должны вдохновлять, а не подавлять. Если каждый раз при их упоминании вы чувствуете вину или усталость — стоит пересмотреть формулировки или масштабы.

Хорошо поставленные цели помогают выстроить всю структуру тайм-менеджмента:

- Стратегические цели → определяют направления на год-два вперёд.

- Тактические цели → превращаются в проекты и ключевые задачи на квартал.

- Операционные цели → дают конкретные действия на неделю и день.

Именно от целей зависят приоритеты в ежедневнике. Они помогают не просто успевать, а делать то, что по-настоящему важно — для карьеры, жизни, развития.

От целей к действиям: как выстроить план, который работает

Поставить цель — это только первый шаг. Реальный прогресс начинается там, где цель превращается в конкретные действия. Именно здесь у большинства и происходит разрыв: цель вроде бы понятна, но каждодневные дела с ней не связаны.

Чтобы выстроить по-настоящему рабочую систему, важно научиться связывать стратегические намерения с операционными задачами. Не просто «быть более организованным» или «продвинуться в карьере», а каждый день делать шаг в нужную сторону.

Шаг 1. Разбить цель на этапы

Любая цель — это не одна задача, а путь. Если вы хотите, например, пройти сертификацию, то перед этим нужно выбрать подходящий курс, вписать его в график, выделить время на подготовку, сдать экзамен.

То есть вы создаёте проект — совокупность связанных задач с конечным результатом.

Правило: если задача требует более одного действия — это уже проект. Планируйте соответствующим образом.

Шаг 2. Превратить этапы в конкретные действия

Следующий шаг — декомпозиция. Что конкретно вы будете делать на этой неделе? Сегодня? В какой форме?

Хорошее действие:

- Начинается с глагола: «прочитать статью», «созвониться», «составить презентацию»

- Занимает ограниченное время (желательно до 1–2 часов)

- Не требует дополнительных уточнений

Плохие примеры: «подумать над проектом», «заняться продвижением», «разобраться». Эти формулировки не приводят к действию, только создают иллюзию контроля.

Шаг 3. Встроить действия в систему планирования

Без фиксации задач и распределения времени даже самые чёткие действия утонут в потоке срочности. Подберите систему, которая подойдёт именно вам:

- Календарь — для дел, привязанных ко времени (встречи, звонки, дедлайны)

- Менеджер задач — для фиксирования и приоритизации (Notion, Todoist, Trello)

- Планировщик недели — для выстраивания фокуса и распределения нагрузки

- Бумажный блокнот — если вам важно ощущение физического контроля

Главное — связать ежедневные действия с проектами и целями. Например, цель улучшить личную продуктивность → Проект: оптимизация утреннего ритуала → Действие на сегодня: протестировать утро без телефона.

Шаг 4. Оставить место для реальности

План, в котором нет места на передышку, непредвиденные дела и сдвиги — не сработает. Резервируйте:

- Буферы времени. Не планируйте всё вплотную

- Пространство на важное, но не срочное. Это могут быть размышления, улучшения, обучение

- Возможность адаптации. Каждую неделю пересматривать и корректировать.

Щаг 5. Регулярно соединяться с целями

Чтобы не потерять нить, полезно делать регулярную сверку каждый день и каждую неделю:

- В начале недели: что из запланированного реально двигает мои цели?

- В конце недели: какие действия были результативными, а какие — нет?

- В начале дня: какие действия мне нужно сделать сегодня?

- В конце дня: что мне удалось сделать и какой результат я получил?

Так вы строите не просто план, а живую систему, которая не застывает и развивается вместе с вами.

Хороший план — это не список задач. Это мост между вашими долгосрочными целями и сегодняшними действиями. Он должен быть гибким, реалистичным и направленным. Именно такая связка позволяет не «просто быть занятым», а по-настоящему двигаться вперёд.

Приоритизация: как отличать важное от срочного

Одна из главных причин, почему люди не достигают целей, — не отсутствие времени, а неумение выделить главное. День может быть загружен до предела, но при этом не приблизить ни на шаг к действительно важному.

Приоритизация — это навык фокусироваться на действиях, которые дают результат. Срочные задачи требуют немедленного отклика. Важные задачи — те, которые влияют на ваши цели и долгосрочные результаты. Они могут не кричать о себе, не мигать на экране, но именно они определяют развитие, рост и устойчивость.

Проблема в том, что срочное затмевает важное. Мы постоянно тушим пожары, но не строим систему, в которой пожаров меньше. Следующие инструменты помогут это исправить.

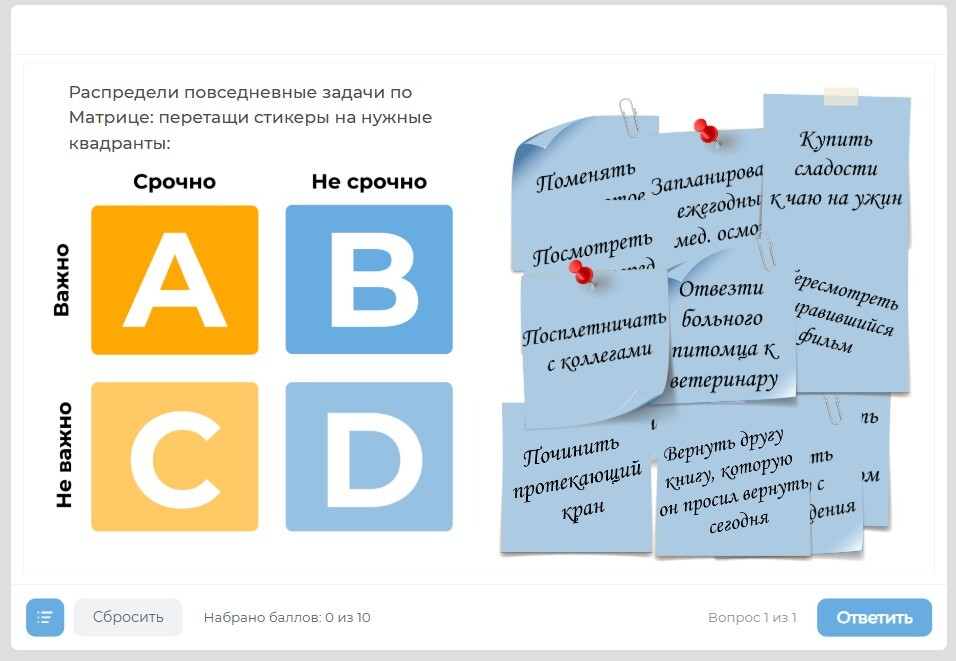

Матрица Эйзенхауэра

Классический инструмент, с которого стоит начать, — это матрица Эйзенхауэра. Её суть проста: все задачи делятся по двум осям — важности и срочности. На пересечении получается четыре типа дел:

- Срочные и важные — требуют немедленного выполнения. Это кризисы, дедлайны, задачи, с последствиями «здесь и сейчас». Их придётся делать.

- Важные, но не срочные — ключевые для развития. Это стратегии, планирование, обучение, здоровье, отношения. Их легко отложить, но именно они двигают вперёд.

- Срочные, но не важные — чужие приоритеты. Кто-то что-то просит, звонит, пишет «надо срочно». Важно научиться делегировать и фильтровать.

- Не срочные и не важные — цифровой шум, прокрастинация, псевдозанятость. Эти дела стоит просто исключать.

Матрица помогает наглядно увидеть, где ваше время утекает в «шум», а где — ваш рост. Особенно полезна она при недельном обзоре задач: расставить всё по полкам — и вы сразу понимаете, что оставить, а что вычеркнуть.

В курсе по матрице Эйзенхауэра эксперты Unicraft передают готовую технологию: как использовать ее в реальной работе, с упражнениями и рабочими примерами.

Принцип 80/20

Иногда вы делаете десять задач в день, но одну из них — с настоящим результатом. Это и есть правило Парето: 20% усилий дают 80% эффекта.

Важно не равномерно распределять силы по всем задачам, а найти те, что реально двигают вас к целям:

- Какие клиенты дают наибольшую прибыль?

- Какие проекты приносят максимальную отдачу?

- Какие действия создают видимый прогресс?

Этот принцип учит смотреть на объём дел не как на список, а как на поле возможностей: не всё одинаково важно. Ваша задача — найти те самые 20%, на которые стоит сделать ставку. Остальное — либо минимизировать, либо отложить, либо делегировать.

Одно большое дело в день

Мы привыкли начинать день со списка задач: десять, пятнадцать, двадцать дел — и вечный стресс от того, что «всё не успел». Вместо этого стоит попробовать другой подход: выделить одно главное дело на день — и сделать его до обеда.

Это может быть:

- Стратегическая задача, приближающая к цели

- Сложное, но важное решение

- Шаг в проекте, который давно буксует

Если вы сделали это одно дело — день уже успешен. Всё остальное — бонус. Этот подход снижает тревожность, помогает сохранять фокус и исключает ощущение гонки. А главное — позволяет действительно продвигаться, а не просто быть занятым.

Осознанная приоритизация — это привычка останавливаться и спрашивать себя: «А это действительно важно? Или просто привычно срочно?». Она не требует суперсил — она требует ясности. Ясности в целях, в фокусе и в том, какие действия дают вам максимальную отдачу.

Как работать с задачами-слонами и задачами-лягушками

Даже если вы научились приоритизировать, у каждой задачи есть свой характер. Одни — большие и объёмные, их страшно начинать («слоны»). Другие — мелкие, неприятные, и хочется от них увильнуть («лягушки»).

Если не уметь с ними работать, «слоны» будут висеть мёртвым грузом в списке задач, а «лягушки» — отравлять настроение и съедать внимание. В этом разделе разберём, как подходить к ним по-разному: не откладывать неприятное и не залипать в сложное.

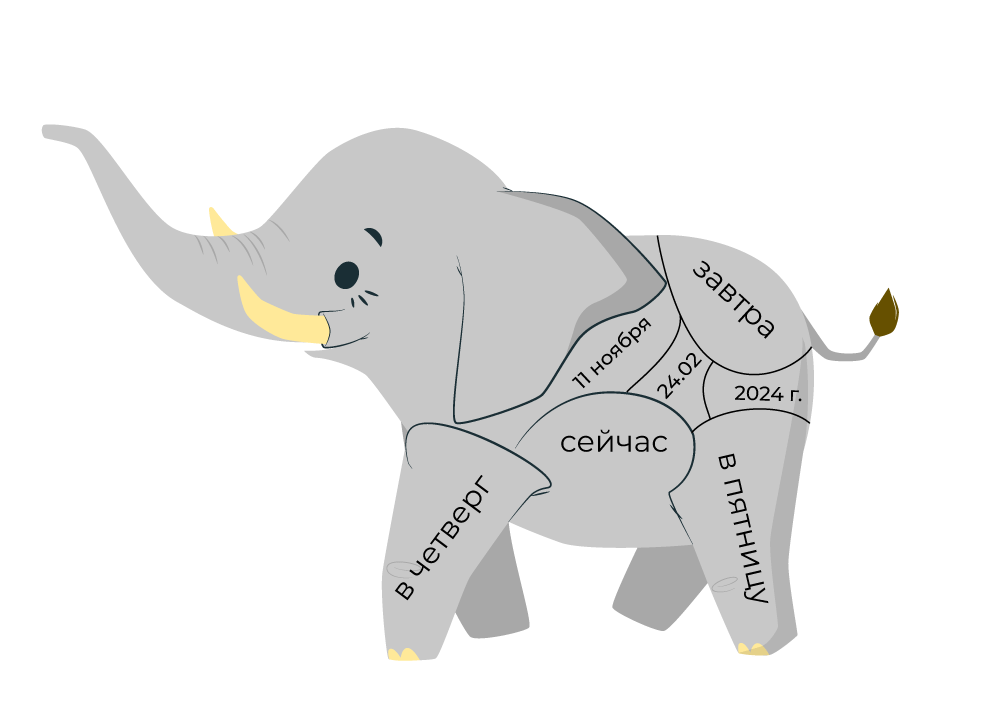

Задачи-слоны

Зачастую, чем объемнее и сложнее задача и чем дальше срок ее исполнения, тем меньше мотивации ее выполнять. Подобные задачи в тайм-менеджменте называются задачи-слоны. В процессе выполнения объемной задачи долгое время не виден результат. Возникает ощущение, что прогресса нет, дело застопорилось. Как следствие, мотивация со временем падает.

Техника выполнения объемной задачи называется «нарезка слона» и предполагает ее разделение на подзадачи и подподзадачи, чтобы получить видимый ощутимый результат на каждом этапе. Размер подзадачи (она называется «бифштекс») должен быть такой, чтобы ее можно было решить за один день.

Верно сформулированный «бифштекс» отвечает следующим критериям:

- Определен размер. Например, сделать 10 звонков

- Указана частота выполнения или период времени: ежедневно, по понедельникам

- Используется мотивирующий глагол: решать, учить, делать

- Намерение подкрепляется практикой. Например, выполнить 2 упражнения на новое правило, сделать 3 подхода по 5 приседаний

Задачи-лягушки

Задачами-лягушками в тайм-менеджменте называются мелкие неприятные задачи, не требующие много времени на выполнение. Например, позвонить недовольному клиенту или оплатить коммунальные платежи.

Основные признаки такого дела:

- Выполнение вызывает неприятные эмоции

- Дело несложное, если отнестись к нему объективно

Лучший способ справиться с задачами-лягушками — выполнить одно неприятное дело сразу в начале рабочего дня, чтобы освободить ум и время для более приятных и важных дел. Такая техника помогает избегать накопления неприятных обязанностей.

Дневной ритм: когда лучше решать какие задачи

Хорошее планирование — это не только про списки задач, но и про то, когда именно их выполнять. Один и тот же человек может справиться с задачей за 20 минут утром — и тянуть её часами вечером. Почему? Всё дело в биоритмах и энергетических пиках, которые мы часто игнорируем.

Наш уровень энергии в течение дня не прямолинеен. Это волна с подъёмами и спадами. И если научиться подстраивать дела под ритмы тела и мозга, можно делать больше и уставать меньше:

- Утро (первые 2–4 часа после пробуждения). Пик концентрации и ясности. Время для глубоких, сложных задач: аналитики, написания, стратегического мышления. Лучше не тратить это время на переписки и планёрки. Все самые сложные дела важно планировать на утро.

- День (обеденное время и после). Энергия постепенно снижается. Подходит для рабочих встреч, обсуждений, коммуникаций. Можно делать дела, которые требуют включённости, но не максимальной когнитивной нагрузки.

- Вечер (после 16:00–17:00). Мозг устаёт, зато появляется креативность и склонность к рефлексии. Это хорошее время для подведения итогов, планирования, генерации идей или отдыха без чувства вины.

Если человек — жаворонок, его пик продуктивности может быть в 8 утра. Если сова — в 11 вечера. Насильно перестраивать себя редко получается: гораздо эффективнее понять свой ритм и строить план под него.

Идеальный день — не тот, где всё по расписанию, а тот, где задачи идут в унисон с вашей энергией. Бывает такое, что выделенное время — одно. А вот время, в котором человек находится в ресурсе, — совсем другое. Решение — планировать задачи не только по важности, но и по уровню нужной энергии.

Как победить поглотителей времени

Даже при чётком плане день может пройти впустую. Вы были заняты, но так и не добрались до главного. Или вроде что-то делали, но результат не ощущается. Это значит, что в дело вмешались поглотители времени или хронофаги — незаметные, но систематические утечки фокуса и энергии.

Нужно научиться выявлять и нейтрализовать то, что мешает двигаться вперёд. Рассмотрим четыре главные ловушки.

Отвлечения

Это внешние и внутренние стимулы, которые запускают автоматическое переключение внимания на контекст, не связанный с текущей задачей. Это могут быть уведомления, фоновые раздражители, или собственные импульсы — проверка почты, браузера, мессенджеров. Вы садитесь за задачу — и через 3 минуты проверяете мессенджер. А потом почту. А потом новости. И вроде это мелочи, но они рвут внимание на куски.

Каждое отвлечение кажется секундным. Но мозгу нужно в среднем 10–20 минут, чтобы полностью вернуться к исходной задаче и восстановить внимание. Формируется состояние псевдо-многозадачности, снижающее глубину анализа и качество решений.

Чаще всего отвлечения можно контролировать самостоятельно поэтому важно развивать самодисциплину и осознанность. Вот несколько способов борьбы с отвлечениями:

- Уберите триггеры: отключите уведомления, закройте ненужные вкладки, переведите телефон в «без звука».

- Создайте себе рабочую капсулу — всё лишнее вне поля зрения. Один экран — одна задача.

- Используйте технику Pomodoro. Ставите таймер на 25 минут — работаете только над одной задачей. Потом 5 минут перерыв — в это время можно отвлечься. Такой ритм помогает тренировать внимание и не выгорать.

Если сложно — начните с 15 минут и увеличивайте. Главное — не переключаться в середине интервала. - Запланируйте время для отдыха. Не забывайте о регулярных перерывах, чтобы восстановить энергию и сосредоточенность.

Прерывания

В отличие от отвлечений, прерывания — это внешние вмешательства, инициированные другими: незапланированные звонки, сообщения, физические обращения коллег. Аналогично отвлечениям, каждое прерывание разрывает поток. Возвращаться трудно, особенно если задача требует концентрации или творчества.

Прерывания сложно контролировать. Вот несколько стратегий для минимизации прерываний:

- Выделяйте время, когда вас никто не трогает. Это может быть час утром или блок «тихой работы» днём.

- Используйте сигналы занятости — наушники, статус в мессенджере, табличка. Сначала непривычно, потом — все привыкают.

- Договоритесь с командой, что вопросы собираются в одно время. Например, в 16:00 — обсуждаем всё накопившееся.

Прерывания могут быть полезными

Прокрастинация

Прокрастинация — это неосознанное избегание деятельности, связанной с внутренним напряжением. Прокрастинация парализует не только действия, но и эмоционально выматывает. Чем дольше вы не начинаете задачу, тем страшнее она кажется. Вы вроде ничего не сделали, но уже устали: от внутренних переговоров, от напряжения и давления невыполненной задачи.

Причина 1: Эмоциональное сопротивление

Иногда задача вызывает раздражение или скуку. Вы просто не хотите ею заниматься. И чем сильнее отторжение, тем больше соблазн отвлечься на что-то более приятное.

Что помогает:

- Добавьте смысл. Ответьте себе: зачем я это делаю? Ради какого результата?

- Создайте ритуал старта. Запустите задачу в связке с приятным действием: включите музыку, заварите чай, откройте красивый блокнот.

- Планируйте награду. Выполнили задачу — посмотрите видео, прогуляйтесь, сделайте что-то приятное. Даже маленькая награда даёт мозгу стимул.

В обучении сотрудников важно не только объяснять, как выполнять задачу, но и зачем это делать. Это снижает сопротивление и повышает вовлечённость. А чтобы всё было под рукой — размещайте такие материалы на платформе Unicraft.

Причина 2. Страх неудачи

Когда задача кажется слишком важной, результат — слишком значимым, а ваша уверенность — шаткой, мозг выбирает безопасную стратегию: отложить. Это особенно ярко проявляется у тех, кто склонен к перфекционизму: если не получится сделать идеально, лучше не делать совсем.

Что помогает:

- Уменьшите масштаб входа. Вместо «написать статью» — «открыть файл и сформулировать первый абзац».

- Снимите давление. Дайте себе установку: «Сделаю черновик. Улучшать буду позже».

Причина 3: Неясность задачи

Когда задача плохо сформулирована, мозг не видит чёткого начала. Например, «подготовить презентацию» — это сразу 5–7 подзадач, и если их не выделить, вы зависаете в неопределённости.

Что помогает:

- Декомпозируйте. Выпишите шаги: придумать структуру, собрать данные, найти визуал.

- Определите первый шаг. Не «начать презентацию», а «сделать 3 тезиса для слайда №1».

- Формулируйте задачи в активной форме: с глаголом действия, измеримо и понятно.

Причина 4: Истощение и усталость

Если вы перегружены или не восстановились, даже простые действия воспринимаются как непреодолимые. Это не прокрастинация в классическом смысле, а сигнал: «ресурса нет».

Что помогает:

- Перезагрузка. Сделайте 5–10 минут физической активности, попейте воды, уберите визуальный шум.

- Перенесите задачу на ресурсное время. Не насилуйте себя вечером, если вы жаворонок, и наоборот.

Причина 5: Избыток выбора

Слишком много задач, и вы не знаете, за какую хвататься. В итоге не выбираете ничего и залипаете в промежуточных действиях — почта, чаты, сайты.

Что помогает:

- Сужайте фокус. Выберите одно главное дело на сейчас.

- Выделите «большую задачу дня». Если вы сделаете только её — день уже прошёл не зря.

- Переложите остальные задачи в отдельный список. Уберите их с глаз, чтобы не создавать внутренний шум.

Не боритесь с прокрастинацией — работайте с причиной. Если чувствуете, что избегаете — спросите себя: Чего я боюсь? Чего не хватает? Чем точнее вы понимаете, что именно вас тормозит, тем проще подобрать решение.

Ожидания

Ожидание — это не просто «паузa» в работе, а состояние фокусированного бездействия, в котором человек остаётся включённым в контекст задачи, но не может её продвигать без внешнего триггера. Например, без согласования, доступа, ответа коллеги

Ожидание создаёт ощущение «я занят», хотя продуктивности в этот момент ноль. Мозг остаётся в напряжении: вы не можете переключиться на что-то другое, потому что «вот-вот поступит нужный сигнал». Так незаметно теряются часы.

Как с этим работать:

- Всегда имейте под рукой список второстепенных, но полезных дел, которые можно делать в такие паузы: почистить почту, структурировать заметки, прочитать статью, на которую не было времени.

- Если через 5–10 минут ответа нет — сознательно переключитесь. Не держите паузу открытой.

- Не держите задачу в голове — перенесите в систему с пометкой «ожидание» (например, в Trello, Notion, Todoist).

Поглотители времени — это обычные ситуации, в которые мы попадаем снова и снова. Но если вы начинаете замечать, что именно вас сбивает, и пробуете менять сценарий — внимание возвращается, энергия растёт, а задачи начинают двигаться.

Вывод. Как же настроить эту систему тайм-менеджмента под себя? Вот что важно учесть:

- Цели задают направление. Без них — нет приоритетов

- Планирование структурирует действия

- Приоритеты помогают выбрать главное

- Учет энергии делает эту структуру устойчивой

- Регулярная настройка позволяет системе жить, а не застывать

Чтобы выстроить свою систему, не нужно менять всё сразу. Начните с малого. Вот 5 шагов, которые можно сделать уже сегодня:

- Сформулируйте одну главную цель недели — и распишите к ней первые шаги.

- Выделите главное дело на завтра — одно. Сделайте его утром.

- Попробуйте Pomodoro — две фокус-сессии по 25 минут без отвлечений.

- Отключите уведомления хотя бы на 1 час в день. Посмотрите, как изменится фокус.

- Отследите один поглотитель времени — и сделайте шаг, чтобы его уменьшить.

Через неделю посмотрите, что сработало. Оставьте это. Что не подошло — не жалейте, замените. Так и строится личная система: на основе практики, наблюдений и здравого смысла.

Тайм-менеджмент не должен быть жёстким — он должен помогать жить проще и работать осознаннее.