Содержание

Истории в обучении часто воспринимают как развлечение — приятное, но необязательное дополнением к основным инструкциям, правилам и алгоритмам. Однако у каждой формы своя задача. Инструкции дают четкие шаги, а истории передают смыслы. В этой статье разберем, как создавать истории, которые запускают изменения.

Почему истории сильнее обычного текста

Еще до того, как появились алфавиты, люди передавали друг другу информацию — где найти пищу, как избежать опасности, кому следует доверять. Это были не списки правил, а живые, наполненные эмоциями и последствиями сюжеты:

— Он пошел один к реке и не вернулся.

— Она накормила ребенка этим плодом — и он заболел.

Истории были основным способом обучения: они запоминались, обсуждались и повторялись. Это работало потому, что наш мозг эволюционно «заточен» под восприятие информации в форме истории: с героями, событиями, поворотами и последствиями.

Слово сторителлинг в переводе с английского означает «рассказывание историй». Формально термин вошел в обиход лишь в XX веке, но сама практика — старше любой письменности.

Что происходит в голове, когда мы читаем историю

Многие уверены: чтобы обучить, нужно четко изложить правила. Но мозг быстрее и глубже усваивает ситуации. Чтобы почувствовать разницу, сравните:

| Инструкция | История |

|---|---|

| При возникновении конфликта на рабочем месте следует выслушать обе стороны, обозначить правила взаимодействия и найти компромиссное решение. | Когда Дима и Катя перестали здороваться друг с другом, в отделе стало напряженно. Руководитель собрал их на разговор — каждый рассказал свою версию. Оказалось, все началось с одной невинной фразы. |

Когда мы читаем такую историю, мозг активируется — в дополнение к зонам, обрабатывающим текст, включаются:

- Зрительная кора — мы представляем образы, даже если ничего не видим

- Сенсорные зоны — реагируем на детали, даже если они не описаны напрямую

- Моторные центры — «проживаем» действия героя

- Эмоциональные центры — ощущаем напряжение, сочувствуем, вовлекаемся.

Нейробиологические исследования (например, Paul Zak, 2014) показали: эмоциональные истории активируют те же механизмы, что и реальные переживания.

Когда в обучении появляется история, участник не просто «читает», а вживается в ситуацию: он чувствует напряжение, узнает себя, анализирует действия героя. Это создает глубинную вовлеченность, усиливает мотивацию к обучению и делает информацию значимой и запоминающейся.

Как сторителлинг в обучении влияет на человека

В чем сила и искусство сторителлинга? Хорошо встроенная история — это не просто «интересный элемент» в обучении. Она решает сразу несколько методических задач. Особенно в онлайн-формате, где легко потерять внимание, а абстрактные темы требуют «приземления» к реальности, цифровой сторителлинг выручает.

Помогает удержать внимание на обучении

История создает напряжение, вызывает вопрос: «Что будет дальше?». Это естественный триггер для мозга — мы следим за развитием сюжета, потому что хотим узнать развязку.

Например, курс по управлению проектами можно начать не с определения ролей, а с кейса:

У Лены было два дня до сдачи проекта. Она отправила подрядчику ТЗ — и пропала на сутки. Когда вернулась, оказалось, что файл не открылся, а подрядчик ушел в отпуск. Что пошло не так?

Теперь у участника появляется интерес — и готовность вникнуть в теорию.

Создает контекст и смыслы вокруг знаний

Знания вне контекста — это сухие факты. История объясняет, почему это важно и где это пригодится. Она дает материалу смысловую оболочку и помогает слушателю встроить новое знание в собственный опыт.

Вместо абстрактного: Оценка эффективности сотрудников необходима для управления командой.

История: Никиту повысили до тимлида, но спустя три месяца команда развалилась. Он считал, что «все справляются» — пока не оказалось, что два сильных сотрудника ушли из-за перегрузки, а один тихо «саботировал» задачи.

Позволяет безопасно проживать опыт и ошибки

В реальной жизни ошибки могут стоить дорого. В курсе — их можно проиграть через героя. История снижает страх пробовать новое и дает возможность увидеть последствия в «песочнице».

В симуляции участник наблюдает, как сотрудник на кассе допускает ошибку — не уточняет состав заказа, и клиент уходит раздраженным. После этого дается выбор: как можно было действовать иначе.

Это безопасный способ показать типичные ошибки и отработать реакции до выхода в реальную ситуацию.

Делает абстракции наглядными

Некоторые темы сложно «просто объяснить»: они требуют метафор, образов, примеров. История переводит теоретические конструкции в жизненные ситуации, с которыми можно себя сопоставить.

Сложная идея: «Стратегическое мышление — это умение видеть последствия решений».

История: «В маркетинговом отделе решили срочно повысить продажи. Запустили акцию с убыточной скидкой — продажи выросли, а потом бюджет закончился, и пришлось отменить другие активности. Стратег подумал бы на 3 хода вперед — и выбрал другой способ».

Работает как мотивация — «я тоже смогу»

Когда участник видит, что герой был в похожей ситуации и справился — это вдохновляет. Особенно если герой не идеален, а путь его был реалистичным.

В курсе для новых тимлидов включена история Светланы, которая боялась выступать на планерках, путалась в терминах и держалась слишком формально. Через ошибки, поддержку наставника и собственную инициативу она смогла выстроить доверие с командой.

Так создается не просто знание, а внутреннее ощущение: «если получилось у нее — получится и у меня».

Мы разобрались, зачем использовать эмоциональный сторителлинг и какую пользу он дает. Но раз истории так полезны, значит ли это, что теперь обучение должно состоять только из них? Разберем в каких ситуациях и темах метод сторителлинга действительно работает — а где может оказаться лишним.

Когда уместен сторителлинг в обучении сотрудников, а когда нет

Истории не нужны везде — и это нормально. Если вы объясняете, как выставить счет или нажать нужную кнопку в интерфейсе, лучше короткая инструкция, чем длинная притча. Но там, где важно вовлечь, передать контекст, научить действовать в сложных ситуациях или раскрыть ценности — эффективный сторителлинг работает сильнее любых схем.

Онбординг и корпоративная культура

В курсе о компании бесполезно перечислять ценности, миссию и «как у нас принято». Лучше подать все через образы, ситуации и истории реальных людей внутри компании.

Как работает:

- Расскажите о ситуации, где сотрудник принял решение, опираясь на ценности компании

- Покажите кейс, в которых человек нарушил негласные правила — и это привело к последствиям

- Постройте обучение как путь героя, в котором участник проживает ценности и сам открывает миссию компании через выборы и последствия

- Расскажите историю компании не как сухой список дат, а как живой рассказ: с поворотными моментами, трудностями и решениями, которые сформировали культуру бизнеса

Когда сотрудники видят ценности не в списке, а в историях реальных людей — они действительно начинают их разделять. Мы поможем упаковать вашу корпоративную культуру в живой курс с историями, образами и выборами:

Продажи и клиентский сервис

Работа с клиентами — это всегда взаимодействие, в котором многое зависит не от инструкции, а от гибкости мышления. Интерактивный сторителлинг позволяет разобрать реальные ситуации, понять, как действовать, а главное — как НЕ действовать.

Как работает:

- Это может быть история провала: «менеджер предложил решение, не выяснив задачу»

- Или наоборот, история успеха: «вовремя заданный вопрос помог клиенту переосмыслить потребность»

- Сделайте симуляцию диалога с выбором — как развивался бы разговор в зависимости от действий

- Создайте курс в формате «неделя с клиентом»: каждый день — новая встреча, новые вводные, новое напряжение. Участник наблюдает за менеджером или выступает от его имени, принимает решения, собирает обратную связь и в финале получает разбор всей линии коммуникации.

Soft skills и развитие поведения

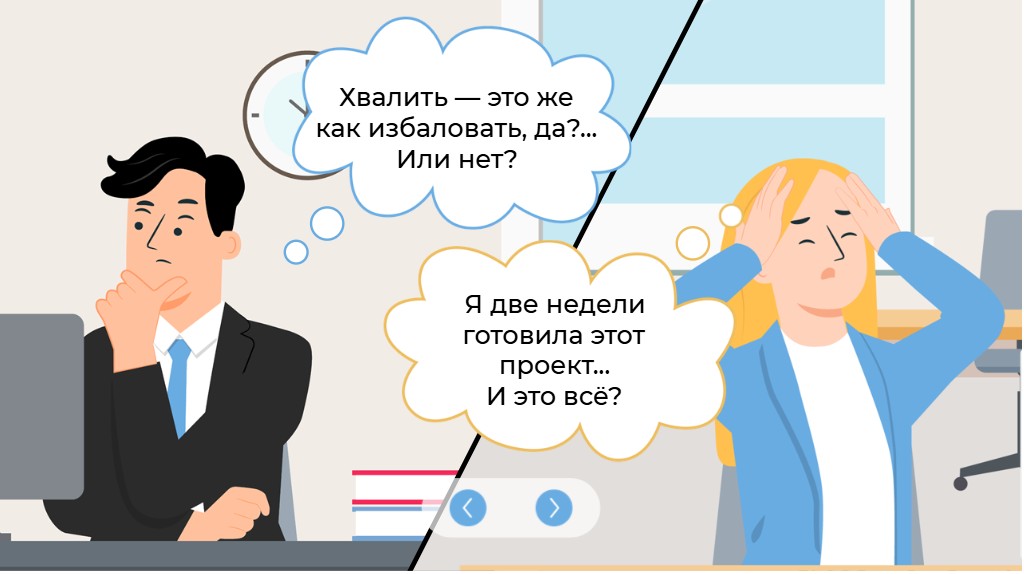

Коммуникация, обратная связь, критическое мышление, работа с эмоциями — все это сложно тренировать через лекции. Здесь работает механизм «наблюдаю → анализирую → пробую». И педагогический сторителлинг помогает включить именно этот цикл.

Как работает:

- Расскажите историю, в которой герой учится давать обратную связь, не обижая человека

- Донесите историю провала из-за срыва коммуникации

- Тимлид старался все делать сам — через три месяца команда потеряла инициативу

- Ветвящийся кейс: «что делать, если один сотрудник тянет, а второй системно не справляется»

- Новому руководителю нужно вывести отдел на определенную прибыль. В каждом модуле — новый вызов: первое собрание, делегирование задач, конфликт между сотрудниками, падение мотивации. Финал зависит от выбранных решений.

Чтобы soft skills действительно развивались, важно показывать, как они работают в конкретной рабочей среде. Мы создаём обучающие истории, в которых сотрудники узнают себя и учатся на жизненных ситуациях:

Недостаточно просто вставить любую историю в подходящий курс, чтобы зацепить человека и донести ему информацию. История должна быть правильно сконструирована.

8 признаков сильной учебной истории

История в обучении — это не художественный рассказ ради красоты. Это инструмент, который помогает человеку задуматься, примерить на себя опыт, что-то переосмыслить и, в идеале, изменить поведение. Чтобы она сработала, важно не просто «придумать сюжет», а построить его по определенной логике. Как рассказать такую историю?

Ниже — 8 принципов, применение которых сделают учебную историю по-настоящему работающей.

1. Герой с недостатками

Неидеальный, «живой», похожий на учащегося.

Идеальный персонаж, у которого все получается, может вдохновить в мотивационном ролике — но не в обучении. Там, где речь идет о формировании поведения, важно, чтобы герой был «человеком с земли»: со страхами, ошибками, эмоциями, — и при этом рос над собой. Идея в том, чтобы ученик узнал себя: «О, да я точно так же сливал переговоры…»

Когда я только начал работать менеджером, я на каждой встрече боялся, что меня спросят, чего я не знаю. Поэтому я избегал уточняющих вопросов и просто кивал. Один раз это стоило нам крупного клиента.

Если герой живой и ошибается, возникает доверие. Участник курса охотнее вовлекается и учится на чужом опыте.

2. Цель героя понятна и важна

Слушатель должен хотеть того же.

Хорошая история не существует «в вакууме». В ней должен быть движущий мотив: герой чего-то хочет достичь, преодолеть или защитить. Идеально, если эта цель близка участнику курса. Тогда возникает сопричастность — слушатель тоже начинает «болеть» за героя и вовлекается в сюжет.

Алексей не просто хотел освоиться в новой роли тимлида. Он хотел доказать себе, что справится — и не зря отказался от предложения с большей зарплатой в другой компании.

Без внятной цели история рассыпается — мы не понимаем, зачем герой страдает. А значит, не верим и не следим.

3. Есть конфликт

Внешние препятствия или внутренние сомнения.

Конфликт — это напряжение, противоречие, ситуация выбора. Без него история не работает: просто рассказ о том, как все шло по плану — не трогает и ничему не учит. Именно в конфликте раскрывается герой, происходят перемены и рождаются выводы.

Конфликт может быть:

- Внешним. Герой сталкивается с внешним препятствием: задачей, дедлайном, клиентом, системой, другим человеком. Такой конфликт проще описать и визуализировать. Его используют для обучения процедурам, действиям и реакциям.

- Внутренним. Это эмоциональное или ценностное противоречие, которое происходит внутри героя: страх, вина, моральный выбор, неуверенность, желание быть хорошим для всех. Такие истории «цепляют глубже» — и часто используются в soft skills, лидерстве, наставничестве, ценностных курсах.

Часто самые сильные истории совмещают оба типа конфликта. Например, герой сталкивается с внешней ситуацией — и должен решить, как поступить в условиях внутреннего напряжения.

Тимлид узнал, что сотрудник из его команды нарушил технику безопасности. С одной стороны — регламент. С другой — они дружат уже 5 лет. Нужно ли докладывать?

Конфликт — это то, что вызывает напряжение и удерживает внимание. Именно он делает историю обучающей: мы смотрим, как герой решает проблему.

4. Герой действует сам

Наставники помогают, но не решают за него.

В учебной истории важно, чтобы герой принимал решения и сам отвечал за последствия. Он может советоваться, ошибаться, просить помощи — но не быть ведомым. Даже если появляется «мудрый наставник», он только направляет, а не решает все за героя.

Наставник предложил два способа мотивировать команду. Игорь выбрал тот, что казался проще — и только через две недели понял, что люди просто выполняют задачи из страха, а не из желания расти.

Когда герой сам действует, ученик переносит это на себя: «А что бы я сделал на его месте?» — и это главный обучающий момент.

5. Есть эмоции и сомнения

Моменты, когда все почти рухнуло.

История без эмоций — это отчет. А обучение, особенно поведенческое, цепляет тогда, когда мы чувствуем. Переживаем за героя. Злимся вместе с ним. Сочувствуем. Моменты, где герой сомневается, ошибается или рискует — делают сюжет ближе и «цепляют» на уровне восприятия.

Я вышел с переговоров, и сердце стучало в ушах. Все вроде бы сказал — но забыл про один важный вопрос. Теперь только ждать ответа от клиента…

Эмоции усиливают запоминание и вовлеченность. А сомнение делает героя похожим на нас. Участник курса начинает думать: «А я бы тоже растерялся… А что бы сделал?» — и в этот момент запускается обучение.

6. Сюжет — это действия

Показываем, что делает герой, а не что он думает.

История — это не философия. Это поступки. Мы узнаем героя не по тому, что он думает, а по тому, что он делает. Даже внутренние состояния лучше показывать через действия, реакции, телесность, а не описывать напрямую.

Вместо: Он боялся отказать руководителю, но понимал, что перегружен.

Лучше: Он уже открыл календарь, чтобы вписать задачу. Завис на секунду. Встал, подошел к двери — и все-таки постучал: «Можно я уточню по дедлайну?».

Действие — это двигатель сюжета. Участнику проще представить себя в ситуации, когда он видит, что происходит, а не читает мысли.

7. Яркие детали и визуальные образы

Оживляют сцену и помогают запомнить.

Нам не нужны «литературные красоты» — но без деталей история теряется. Именно мелочи создают ощущение реальности: скомканный чек, мигающий курсор, кофе на столе. Даже один штрих может оживить весь эпизод.

Он набрал номер клиента, и тут же уронил кружку. Кофе растекся по бумагам с расчетами. В трубке — гудки. Второй попытки уже не будет.

Мозг запоминает визуальное. А детали создают якоря внимания. Участник вживается в сцену и воспринимает не абстракцию, а событие.

8. Встроенный четкий вывод

Участник сам понимает, чему научился.

Сильная история не заканчивается словами «мораль сей басни такова». Вместо этого, вывод «вшит» в последствия. Что произошло? Какой результат? Что потеряно или приобретено? Хорошо, если участник сам додумывает — и делает вывод для себя.

На следующий день клиент не вышел на связь. Позже оказалось, что они выбрали другую компанию. Просто потому, что вовремя задали вопрос, который мы так и не задали.

Люди лучше усваивают то, до чего дошли сами. Если автор все проговаривает за них, история превращается в нотацию. А если нет явного вывода — остается впечатление и внутренний сдвиг.

Как написать историю по шагам

История не обязана быть сказкой. Это могут быть жанры и приемы сторителлинга, в которых сотрудники узнают себя: комедия, путь героя, падение и рост;

Шаг 1. Определите суть — чему должна научить история

Прежде чем сочинять сюжет, нужно понять: зачем эта история в курсе? Она не существует ради красоты — она работает как инструмент для передачи опыта, ценностей, поведения. Поэтому начните с четкого ответа на вопрос:

Что участник должен понять или усвоить после этой истории?

Это может быть:

- Конкретное правило: «Проверь задачу перед началом работы»

- Модель поведения: «Не дави, когда клиент в тупике»

- Ценность компании: «Мы не бросаем друг друга в сложных ситуациях»

- Отношение к ошибкам: «Ошибаться — нормально, но делай выводы»

Например, вы разрабатываете курс для менеджеров. Один из модулей — «Уточнение потребностей клиента». Вместо теории решаете передать идею через кейс. Значит, цель истории: показать, что без вопросов — нет точного решения. История должна привести к выводу: «Сначала выясни задачу — потом предлагай решение».

Сильная история — это не вдохновение ради вдохновения. Это инструмент, который ведёт к результату. Мы помогаем строить обучение так, чтобы за интересным сюжетом стояла методическая точность:

Шаг 2. Выберите подходящий сюжетный каркас

Любая история — это рассказ о переменах.

Блейк Снайдер

Чтобы история не превратилась в простой набор событий, ей нужен скелет — сюжетный каркас, или по-другому, архетип истории. Он помогает задать направление: от чего к чему проходит герой, какие трансформации с ним случаются. Даже если вы рассказываете реальную ситуацию, чаще всего она интуитивно ложится на один из этих сценариев.

Мы опираемся на модель Кристофера Букера, который анализировал сотни мифов, сказок и фильмов и вывел семь базовых сюжетов. В обучении особенно хорошо работают четыре из них — они универсальны, эмоционально вовлекают и легко адаптируются под корпоративный контекст.

Победа над чудовищем

Герой сталкивается с трудной задачей, страшным клиентом, внутренним страхом, авторитетным оппонентом — и побеждает. «Чудовище» может быть как внешним, так и внутреннимю Победа дает рост и уверенность в себе.

Этот сюжет включает механизм катарсиса — зритель (в нашем случае, ученик) переживает страх вместе с героем, а потом вместе с ним выходит победителем. Особенно мощно работает, когда «чудовище» узнаваемо.

Подходит для: тем, где нужно показать смелость, инициативу, рост в сложности.

Когда я впервые проводил презентацию для инвесторов, мне казалось, что все пропало. Я заикался, забывал слова. Но один вопрос из зала переключил меня, и я начал говорить по-настоящему. После встречи коллега сказал: «Вот теперь ты был собой».

Из грязи в князи

Герой начинает с низкой точки: новичок, стажер, аутсайдер. Ошибается, учится, проходит через боль — и становится успешным. Классический нарратив развития, особенно вдохновляющий для новичков.

Это история про узнавание себя в герое и веру в возможность роста. Она помогает новичкам чувствовать себя не такими глупыми, а наставникам — осознать важность своей роли. Это путь, который прошел (или проходит) каждый в компании.

Подходит для: онбординга, курсов наставников, мотивационных тем.

Когда я только пришел в компанию, я боялся задавать вопросы — думал, буду казаться глупым. И однажды из-за этого допустил ошибку на полмиллиона. Тогда я решил: лучше казаться глупым и спрашивать. Сейчас сам веду вводные для новичков.

Квест

Герой отправляется в путь — собрать информацию, собрать команду, разобраться в новой теме. По дороге — испытания, неожиданные повороты, помощь наставников и в итоге — достижение цели. Может быть с финалом или открытым.

Это универсальная модель проектной деятельности. Она близка к жизни: в обучении часто нужно не «знать правильный ответ», а находить, спрашивать, адаптировать.

Подходит для: сложных задач, проектной работы, ситуаций с неопределенностью.

Мне поручили разработать новый регламент. Я начал с шаблонов, но быстро понял: они не работают у нас. Пошел по отделам, собрал реальные кейсы, поговорил с опытными сотрудниками. Итоговый документ стали цитировать на летучках.

Туда и обратно

Герой начинает с привычной установки, проходит через кризис, ошибку или испытание — и возвращается измененным. Это может быть выгорание, неудачный запуск, конфликт. Смысл — в том, что теперь герой понял главное.

Такие обучающие истории создают эффект инсайта. Они особенно мощны в курсах, где важна переоценка, где нужно не просто передать знания, а вызвать сдвиг в восприятии. Это типичная структура рефлексивных курсов, soft skills и ценностных модулей.

Подходит для: тем, где важно осознание, личный сдвиг, ценности.

Я всегда считал, что все надо делать самому — так быстрее. Но после выгорания и срыва проекта понял: делегирование — это не слабость, а уважение к команде. Сейчас мы распределяем задачи открыто — и справляемся лучше.

Совет. Подбирайте сюжет под ту трансформацию, которую должен пройти участник курса:

- Ему нужно преодолеть страх? → Победа над чудовищем.

- Он чувствует себя неуверенным? → Из грязи в князи.

- Он должен научиться искать, договариваться, включаться? → Квест.

- Надо переосмыслить установки? → Туда и обратно.

Шаг 3. Выберите технику подачи — как именно рассказать историю

Сюжет выбран — теперь нужно решить, как именно подать историю, в каком формате она появится в курсе. Это зависит от длины, контекста и роли истории в обучении. Есть несколько проверенных технологий подачи, использование которых помогает сделать сюжет живым, логичным и легко воспринимаемым.

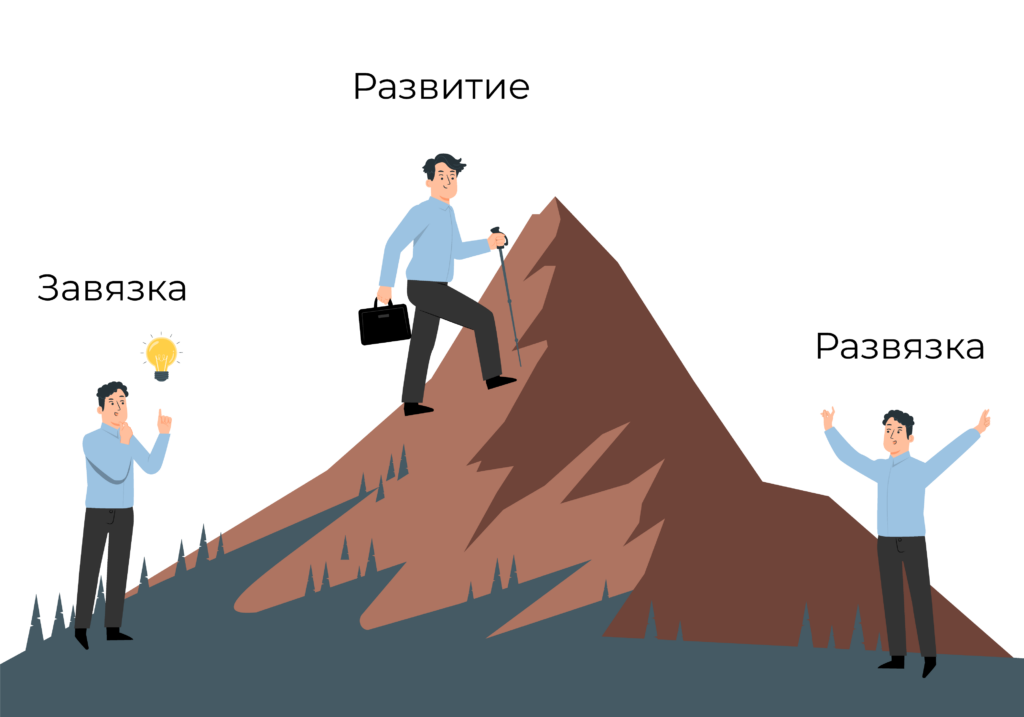

Трехактная структура

Классическая театральная и кинематографическая модель, восходящая к Аристотелю. История делится на три акта:

I. Завязка — знакомим с героем, его миром и вызовом

II. Развитие — герой сталкивается с трудностями, делает выборы, идет через изменения

III. Развязка — герой достигает цели (или терпит неудачу) и возвращается другим

Если хочется глубже проработать внутреннюю трансформацию героя, можно использовать развернутые варианты трехактной структуры, которые раскрывают больше этапов.

Подходит для: завершенных обучающих историй, мотивационных кейсов, рефлексии ошибок.

История продавца: сначала он действует по шаблону, теряет клиента (акт 1), разбирается в ошибках, учится уточнять задачи (акт 2), применяет новый подход — и получает первый крупный заказ (акт 3).

Лепестки

Вместо одной истории — несколько коротких эпизодов от разных героев. Это дает многогранное понимание темы, особенно когда у каждого персонажа свой взгляд.

Подходит для: корпоративной культуры, работы с ценностями, soft skills.

Ценность «открытость» в компании:

– Дизайнер рассказывает, как просит обратную связь до того, как задачу примут.

– HR объясняет, почему публикует все результаты опросов.

– Директор вспоминает, как однажды признал ошибку публично — и это спасло проект.

Реверс

Мы видим, что что-то пошло не так — и возвращаемся к началу, чтобы понять, как к этому пришли. Такая техника хорошо работает для анализа ошибок, позволяет без морали показать последствия выбора.

Подходит для: курсов по безопасности, критическому мышлению, управлению рисками.

Клиент ушел после второго касания. Почему? Давайте разберем, как менеджер начал разговор, какие вопросы задал, где не услышал клиента.

Типичные ошибки: как не испортить обучающую историю

Иногда история превращается в пустую декорацию. Чтобы этого не произошло с вашей историей, проверьте ее на эти 5 ошибок.

Ошибка 1. Слишком идеальный герой

Если герой сразу все делает правильно, не ошибается, всех спасает и блистает — это не история, а памятник. Такой персонаж не вызывает сочувствия и не помогает учиться.

Как лучше: Покажите слабость, сомнение, провал — и путь преодоления.

Ошибка 2. Мораль в лоб

«Эта история учит нас, что надо быть ответственным» — так не работает. Когда вывод проговаривается напрямую, он теряет силу.

Как лучше: Пусть вывод рождается из действий героя. Доверяйте слушателю — он поймет.

Ошибка 3. История ради истории

Красивая история, но непонятно, чему она учит и зачем здесь. В обучении любая история должна работать на цель.

Как лучше: Убедитесь, что история связана с учебной задачей и помогает понять нужный навык или идею.

Ошибка 4. История — не про того, кто будет проходить курс

Когда история не соотносится с опытом и реальностью обучающегося, она теряет силу. Например, вы обучаете начинающих продавцов, а в кейсе — опытный топ-менеджер с миллионами в обороте.

Как лучше: Подбирайте героя «по росту» участника. Пусть он узнает себя — или того, кем хочет стать.

Ошибка 5. Слишком много «воды»

Когда история обрастает второстепенными деталями, перечислениями, вводными: «В солнечное сентябрьское утро менеджер Анна, работавшая в компании уже два года, как обычно пришла на работу и заварила себе чай…» — внимание теряется.

Как лучше: Убирайте все, что не двигает сюжет. Оставляйте только действия, решения и значимые повороты.

Перед тем как вставить историю в курс, задайтесь вопросами:

- Герой похож на моего слушателя?

- История помогает достичь цели урока?

- У героя есть цель, ради которой он действует?

- Есть конфликт — внешний или внутренний?

- Вывод встроен в сюжет, а не проговаривается в лоб?

Если хотя бы один пункт вызывает сомнение — история либо не сработает, либо вызовет раздражение. Перепишите.

Вывод. Образовательный сторителлинг — не волшебная пыль, которую можно посыпать на скучный текст, чтобы стало весело. Это инструмент, который требует осознанности: зачем рассказываем, кому, что хотим передать. Это продуманный сценарий, в котором участник узнает себя, проходит путь, делает выводы и меняется. Именно такая история остается в памяти, запускает размышления и помогает действовать по-новому.