Содержание

Обучение часто упирается в типовые проблемы — от скучной подачи и низкой вовлеченности до противоречивых требований к программам. Креативные методики позволяют выйти за рамки стандартных форматов и найти рабочие решения.

Что такое креативные методики и зачем их использовать

Креативные методики — это подходы, которые помогают находить новые идеи там, где привычные методы обучения не справляются. Изначально они создавались для поиска новых нестандартных решений в инженерии, бизнесе и креативных индустриях. Позже их стали применять и в обучении.

Но важно понимать, что креатив не нужен ради самого креатива. Если использовать его без четкой задачи, он превращается в игру формы без результата. Настоящая ценность креативных методик в том, что они дают инструменты для преодоления конкретных трудностей, с которыми сталкивается любой организатор обучения. Вот некоторые из них:

- Однообразный формат. Даже важная тема быстро теряет эффект, если подаётся в одном и том же виде: лекция за лекцией, тест за тестом. Участники начинают «выключаться». Креатив помогает менять динамику и включать людей в процесс, а не только транслировать информацию.

- Формальное прохождение. Сотрудники проходят обучение ради галочки: кликают «далее», отвечают на тесты, не вникая. Креативные приемы помогают вернуть внутренний интерес и сделать так, чтобы человек сам захотел дойти до конца.

- Противоречивые требования. Обучение должно быть коротким, но при этом глубоким. Единым для всех, но с учётом специфики разных отделов. Практичным, но не перегруженным деталями. Такие задачи кажутся невозможными — и именно здесь креативные подходы помогают найти рабочий баланс.

Креативные методики можно встроить в любой этап создания обучени. Но чтобы использовать их грамотно, важно понимать различия и сильные стороны каждого подхода. В следующих разделах мы разберем три методики, которые зарекомендовали себя именно в образовательном процессе: ТРИЗ, CRAFT и латеральное мышление.

Чтобы превратить эти идеи в реальные курсы и тренажёры, можно воспользоваться услугой Unicraft по разработке корпоративных курсов — наши методисты используют CRAFT, ТРИЗ и другие подходы на практике.

ТРИЗ: решаем противоречия и придумываем рабочие форматы

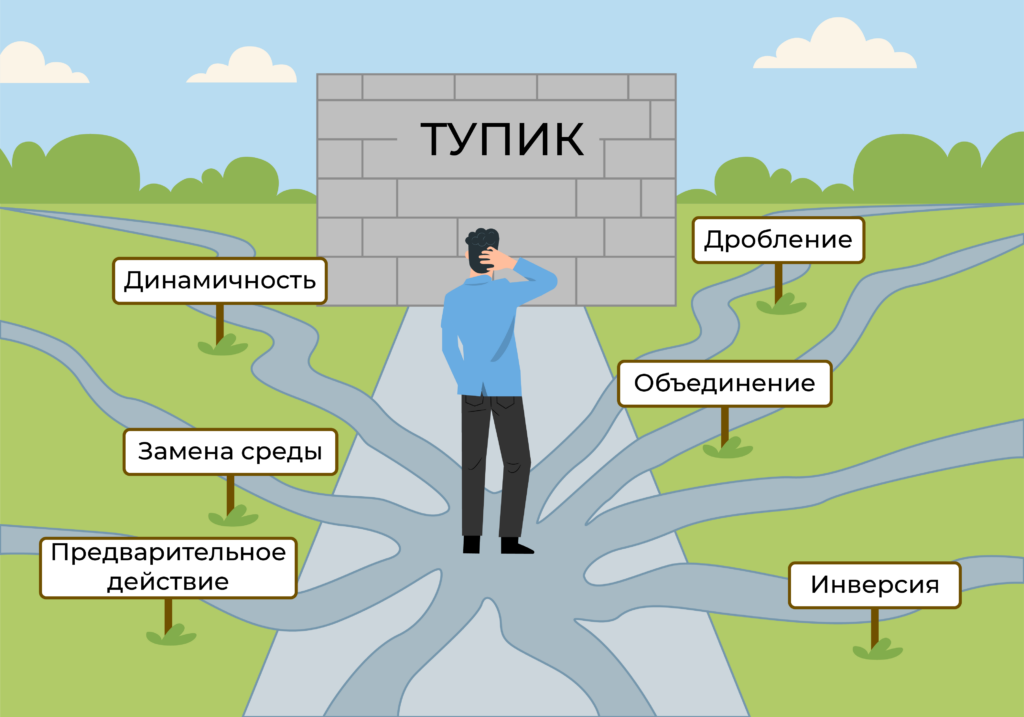

ТРИЗ — это теория решения изобретательских задач. В основе ТРИЗ лежит мысль, что любая задача содержит противоречие. Мы хотим, чтобы курс был единым для всей компании, но учитывал специфику разных отделов. Или чтобы участники разбирались в деталях, но не перегружались ими. Обычно такие противоречия ставят в тупик. ТРИЗ предлагает не пытаться их сгладить, а сделать источником для поиска решений.

Инструменты разрешения противоречий

В классической системе ТРИЗ описано 40 изобретательских приемов. Каждый из них — это способ обойти конфликт и найти новое решение. Например:

- Дробление. Разделить объект или процесс на части. Допустим у вас курс по продукту. Противоречие: сотрудники должны запомнить много характеристик, но у них нет времени учить списки. Решение: дать серию коротких карточек по конкретным сценариям.

- Предварительное действие. Сделать часть работы заранее. Противоречие: на тренинге нужно успеть разобрать кейсы, но много времени уходит на объяснение базовых понятий. Решение: ключевые определения и вводное видео высылаются заранее.

- Объединение. Совместить разные элементы. Противоречие: обучение по внутренним регламентам должно быть строгим и точным (юридические формулировки нельзя менять), но одновременно понятным и доступным для сотрудников без юридического образования. Решение: объединить формулировки и перевод на «человеческий язык» в одном интерфейсе: экран делится на две части.

- Инверсия. Поменять привычный порядок или направление. Противоречие: если курс начинать с теории, студенты скучают; если с практики — они не понимают правил. Решение: курс открывается «неправильным решением» (показ ошибки или провала). Участники обсуждают, что пошло не так, а затем получают теорию как ключ к исправлению.

- Замена среды. Перевести процесс в другой формат. Противоречие: нужно показать, как работает система мотивации сотрудников, но реальные данные слишком сложные и пугают новичков. Решение: заменить абстрактные таблицы на «игровую экономику». Участники получают условные «ресурсы» и распределяют их между командами. Потом видят последствия.

- Динамичность. Характеристики системы могут измениться.

Например, противоречие: Курс должен быть коротким, но глубоким и полезным. Решение: Включить гибкую навигацию, по которой человек сам решает, что ему изучать.

Все 40 приёмов делятся на группы, и методист может использовать их как библиотеку идей. Нужно лишь сформулировать противоречие, а затем посмотреть, какие приемы помогут развернуть ситуацию.

Подробней про ТРИЗ можно почитать в книге Альтшуллера Генриха «Найти идею: Введение в ТРИЗ — теорию решения изобретательских задач».

Креативные методики не подменяют системные модели педагогического дизайна — они становятся к ним отличным дополнением. Подробнее о том, как выстраивать обучение на прочном фундаменте системных подходов, читайте в статье Педагогический дизайн: модели и принципы.

CRAFT/ed: переосмысление ролей и взаимодействий

Методика CRAFT (Creative Algorithms, Frames & Tools) команды ИКРЫ спасает обучение от однообразия форматов и помогает оживить его. Она опирается на теорию фреймов — концепцию, согласно которой человек воспринимает любую ситуацию через «рамки» или устойчивые модели. Когда рамка задана, всем участникам понятно, как себя вести и чего ожидать.

В основе каждого фрейма лежат три составляющие. Рассмотрим их на примере фрейма «прохождение онлайн-курса»:

- Роли — участники, которые действуют в рамках фрейма. Например, студент, преподаватель и куратор.

- Отношения — правила взаимодействия между ролями. Преподаватель рассказывает, студент слушает и отвечает, куратор подталкивает и оценивает.

- Контекст — среда или обстоятельства, в которых разворачивается ситуация .В нашем примере все разворачивается в цифровой среде: платформа с личным кабинетом, дедлайны и система баллов.

На первый взгляд картина выглядит стройно. Но если посмотреть внимательней, можно увидеть некоторые сложности. Например, студент начинает курс с интересом, но постепенно теряет вовлеченность и не проходит программу до конца. Или студент выполняет задания, но делает это формально и находит готовые ответы. Как это исправить?

Поиск решений в новых фреймах

Здесь и помогает методика CRAFT. Ее ключевой прием — изменить фрейм: посмотреть на задачу через рамку другой сферы, где похожая проблема уже решена, и перенести оттуда полезные элементы.

Рассмотрим наши примеры:

- «В какой ситуации человек находит в себе силы дойти до конца?». Это может быть футбольный матч. Игроки доигрывают ради команды и зрителей, с поддержкой капитана и тренера, с двумя фиксированными таймами, ради победы и забитых голов. Не обязательно превращать обучение в матч, но можно позаимствовать атрибуты: роль тренера для подсказок, роль зрителей для поддержки и видимый счёт, который показывает прогресс.

- «В какой ситуации не получится выполнить задачу формально, а нужно включаться по-настоящему?». Таким фреймом может быть судебный процесс. Здесь каждая сторона обязана не просто высказаться, а доказать свою позицию перед судьёй и оппонентом. В обучении этот приём можно перенести через спорные кейсы: студенты не просто выбирают ответ, а обосновывают его и отвечают на возражения.

CRAFT не предлагает копировать другую модель целиком. Достаточно взять из нее то, что помогает решить конкретную проблему, и встроить в курс. Именно в этом его сила — он учит видеть готовые решения в других сферах и адаптировать их под обучение.

Подробное описание методики есть в книге Василия Лебедева и Дарьи Илишкиной «CRAFT/ed: Креативные методики для образования» — там много примеров для практики.

Латеральное мышление: поиск решений вне шаблона

«Не углублять одну яму, а искать клад в другом месте».

Обычно мозг стремится экономить усилия и идет по накатанным путям: повторяет шаблоны и использует готовые «короткие тропинки». Это удобно для быстрых решений, но мешает создавать новое. Латеральное мышление дает инструменты, чтобы выйти из этого замкнутого круга, особенно когда обучение застревает в «замыленных» решениях.

Термин «латеральное» происходит от латинского слова lateralis — «боковой». То есть речь идет о боковом мышлении, противоположном линейному или «прямому». Латеральное мышление — это подход, который помогает выходить за пределы привычных рамок и находить идеи там, где стандартные схемы не срабатывают.

Как работает латеральное мышление

Ключевой принцип метода — латеральный прыжок. Это сознательный шаг в сторону от прямой логики, который позволяет увидеть ситуацию под другим углом. Сначала создается провокация — неожиданный поворот, который ломает привычную схему. Затем из этой провокации рождается рабочая идея.

Чтобы сделать такой «скачок в сторону», можно использовать разные приемы:

- Сделать наоборот. Привычное действие развернуть в противоположную сторону. Например, студент «учит преподавателя». Или курс начинается с итогового экзамена, потом студент «проваливается» во все ошибки и только после этого курс показывает, как их избежать.

- Добавить или убрать случайный элемент. Включить постороннее слово или объект, чтобы открыть новые ассоциации. Перед проектированием курса вытягивается случайное слово из словаря, например «кактус», и нужно придумать как его применить.

- Сдвинуть масштаб. Преувеличить или уменьшить привычное действие. Курс по тайм-менеджменту сдвигается до масштаба «1000 лет» — задания формулируются так, будто студент планирует жизнь человечества.

- Сменить перспективу. Посмотреть на задачу глазами другого участника или даже внешнего наблюдателя. Например, курс подаётся глазами кофемашины в офисе, которая наблюдает, как сотрудники учатся и общаются.

Такой абсурд работает не ради шутки, а чтобы резко выбить автора курса из привычного шаблона — и дать шанс найти свежие метафоры или неожиданный формат. Латеральное мышление не заменяет системные методики, но дополняет их. Оно расширяет поле идей и помогает находить неожиданные решения там, где привычная логика заходит в тупик.

Подробнее о латеральном мышлении можно узнать в книгах автора методики, Эдварда де Боно — «Искусство думать» и «Гениально!».

Вывод. Креативные методики дают возможность смотреть на обучение под разными углами и находить решения там, где стандартные подходы буксуют. ТРИЗ полезна, когда есть противоречия и ограничения, которые нужно развернуть в источник идей. CRAFT помогает пересобрать роли и взаимодействия, если обучение теряет живость или устаревают форматы. Латеральное мышление выручает, когда привычные приемы уже использованы, а нужны новые ходы.