Содержание

Онлайн-обучением уже никого не удивить. Мир меняется — и вместе с ним меняются люди и их ожидания от обучения. Мы собрали 7 мировых трендов, которые уже используют международные и российские компании. Разберемся, как применять глобальные концепции для обучения сотрудников и команд.

Тренд №1. Мультимодальное обучение — сочетание форматов

У разных людей — разные способы восприятия информации: кто-то лучше запоминает на слух, кто-то — через действие, а кто-то — через образы и текст. Поэтому не стоит пытаться угадать, какой формат подойдёт лучше — видео, текст, памятка или игра. Вместо этого имеет смысл использовать их в сочетании. Один формат не заменяет другой, потому что каждый выполняет свою функцию. Лучшее решение — объединить эти форматы в единую систему, где они дополняют друг друга и работают на общий результат.

Такой подход называют мультимодальным обучением — когда одна и та же тема раскрывается через разные форматы, каждый из которых даёт свой ракурс, своё ощущение и свой способ понять и применить.

Как это работает

Вот как это может выглядеть в учебной онлайн-программе:

- Видео с примерами и эмоцией помогает зацепить внимание

- Теоретический лонгрид — чтобы понять, как всё устроено

- Интерактив или симулятор позволяет попробовать на практике

- Памятка или инструкция пригодится, чтобы вернуться к сути в нужный момент

- Игра или квест — чтобы вовлечь через действие

- Диалог с наставником или персонажем помогает рассмотреть реальный контекст

- Юмор, мем, комиксы, истории от коллег снимают напряжение и заземляют материал

Таким образом, одна и та же идея — например, «как действовать в случае пожара» или «как давать обратную связь» — подаётся через разные каналы. Где-то акцент на эмоции, где-то на логику, где-то на действие, где-то на рефлексию.

Все эти активности удобно объединить на одной платформе для дистанционного обобразования:

Что сделать уже сегодня

Не обязательно сразу делать суперпрограмму с десятками форматов. Начните с малого:

- Если у вас есть видео — добавьте к нему субтитры и краткую памятку. Если есть инструкция — запишите к ней пояснение с голосом или анимацией.

- Добавьте элемент вовлечения. Мем, иллюстрация, история из жизни сотрудника — всё это помогает оживить даже сухую тему.

- Проверьте: есть ли хотя бы три разных формата на одну тему? Например, теория + практика + шпаргалка. Если да — значит, вы уже используете мультимодальный подход.

Тренд №2. Обучение через опыт и образы в смоделированных мирах

Сегодня обучать — зачастую означает не рассказывать, а вовлекать в проживание. Сотрудникам важна не теория сама по себе, а ощущение: «это про мою работу, я это делаю, я понимаю». Именно поэтому всё чаще компании переходят к обучению через опыт, действие и визуальные образы.

Речь не просто об игровых элементах. Это целый подход, где курс — это мир, задача и выбор. Участник не наблюдает со стороны, а становится героем происходящего.

По данным TalentLMS 83% сотрудников чувствуют больше мотивации, если в образовании есть игровые элементы.

Как это выглядит

Вот какие подходы используют для погружения в миры:

- Игровые механики. Баллы, уровни, выбор персонажа, случайные задания, путь с препятствиями, развилки с последствиями — всё это не ради развлечения, а ради мотивации и вовлечения. Курс превращается в игру, где хочется пройти дальше, чтобы узнать, что будет.

- Симуляции рабочих ситуаций. Вместо лекции — ситуация: горит склад, клиент сомневается, новичок нарушает регламент. Участник принимает решения и сразу видит последствия. Такая подача формирует навыки и запускает процесс рефлексии: что сделал правильно, где ошибся, как бы поступил по-другому.

- Смоделированные миры и метавселенные. Некоторые компании идут ещё дальше и создают виртуальные обучающие пространства: цифровые офисы, игровые карты, иммерсивные 3D-среды. В них можно ходить, взаимодействовать, разговаривать с аватарами, выполнять квесты. Всё это усиливает эффект присутствия и помогает запомнить материал через образы и эмоции.

Такой подход особенно хорошо работает с поколением, которое выросло на играх и визуальных историях — зумеры и альфа. А вот старшие поколения могут посчитать все эти эффекты лишними.

Интересный формат? Узнайте больше об игровом обучении.

Что сделать уже сегодня

Не обязательно сразу создавать 3D-симуляцию или полноценную игру на движках. Начните с простого:

- Добавьте простую развилку. Вместо линейного текста предложите выбор: «что вы сделаете в этой ситуации?» — и покажите разные последствия.

- Используйте визуальный образ. Подберите картинку, комикс или иллюстрацию, которая эмоционально отражает суть темы. Это помогает запомнить и ассоциировать.

- Переосмыслите подачу. Вместо теории — история: расскажите тему через героя, пример, диалог. Пусть участник не читает, а «проживает» сценарий.

- Попробуйте игру на минималках. Например, квест в Google Forms, мини-игру в презентации или цепочку сообщений в мессенджере

А если готовы к интересным проектам, специалисты Unicraft реализуют в курсах самые смелые идеи и механики:

Тренд №3. Контент от сотрудников: UGC в обучении

Не все знания живут в курсах. Самые полезные — часто в головах опытных сотрудников: кто-то знает, как обойти баг в системе, кто-то умеет успокоить сложного клиента, а кто-то нашёл способ быстрее собирать отчёты. И всё это начинает работать на обучение, когда в дело вступает UGC — user-generated content, или контент, созданный самими пользователями.

В корпоративном обучении это значит, что не только методисты делают курсы, но и сами сотрудники участвуют в создании материалов. Причём часто — с большим интересом, чем ожидалось.

По оценке Degreed, 32% сотрудников предпочитают учиться у коллег и только 28% выбирают тренинги.

Как это работает

Вот какой контент могут создавать пользователи:

- Короткие видео с пояснением процессов: как оформить документ, как обработать заказ, как подать идею

- Лайфхаки и советы от опытных сотрудников — в виде поста, скриншота, заметки

- Истории из практики, где человек рассказывает, как он решил сложную ситуацию

- Вопросы и ответы в форумах или чатах — часто это закрывает больше пробелов, чем теоретический модуль

- Инструкции своими словами — понятнее, чем официальные регламенты

- Юмористический контент — мемы, картинки, ассоциации, которые помогают запомнить сложное

Методисты могут использовать такой контент внутри курсов, как дополнение или основной материал.

Как внедрить UGC в компанию

Совсем не обязательно запускать масштабную видеостудию. Начать можно с простого:

- Покажите как. Запишите 2–3 примера — в каком формате снимать, как структурировать рассказ и говорить понятно. Такие подсказки снимут барьер у новичков.

- Свяжите с реальностью. Пусть UGC отвечает на реальные вопросы: «Как я решаю конфликт с клиентом», «Что делать, если логистика сломалась». Жизнь важнее сценария.

- Создайте UGC-день. Один день в месяц, когда все желающие делятся своим опытом. Можно в формате видео, поста или мини-урока.

- Назначьте редактора. Он поможет отсортировать поток, навести порядок и подсказать авторам, как сделать видео ещё круче.

- Дайте повод для гордости. Выделите лучших авторов недели, вставьте их видео в официальный курс, прикрепите на главную страницу платформы.

Интересно. В группе компаний «Электрокомплект» устроили конкурс среди опытных сотрудников: кто лучше объяснит ключевые процессы в формате видео, презентации или учебного мини-фильма. Лучшие материалы отобрала комиссия из руководителей и HR, добавили практические задания и загрузили курсы на платформу Unicraft. Авторы получили премии, а запуск обучения прошёл быстрее — сотрудники почувствовали, что они сами участвуют в создании полезного контента.

Тренд №4. Искусственный интеллект: генерация и персонализация

Нейросети в развитии людей уже не фантастика. По данным сообщества Digital Learning, 51% опрошенных российских компаний пробовали использовать ИИ при организации обучения, а 7 % уже интегрировали его в обучающие программы. И это только начало.

Как ИИ помогает организовать обучение

Искусственный интеллект экономит время методистов и повышает точность контента. Вот четыре направления, где он уже показывает результат:

- Автоматическая генерация контента за минуты. Тесты, сценарии и даже целые курсы — всё, на что раньше уходили часы и недели. Методист задаёт тему, ИИ предлагает структуру и готовые материалы. Да, требует доработки. Но больше не нужно начинать с чистого листа.

- Персонализация обучения. Нейросети подстраивают материалы под уровень знаний, ошибки и интересы каждого сотрудника. Можно сделать так, чтобы система предлагала следующий урок в зависимости от успехов.

- Быстрая уникальная обратная связь. ИИ сразу оценивает ответы, даёт объяснение ошибок, подсказывает, где подтянуть знания. Нейросети также могут моделировать реальные ситуации — например, диалог с клиентом — и реагировать на действия обучающегося.

- Голосовые и чат-боты-помощники. Отвечают на вопросы, подсказывают, где найти нужную информацию или что учить дальше. Создают эффект сопровождения и «живого наставника».

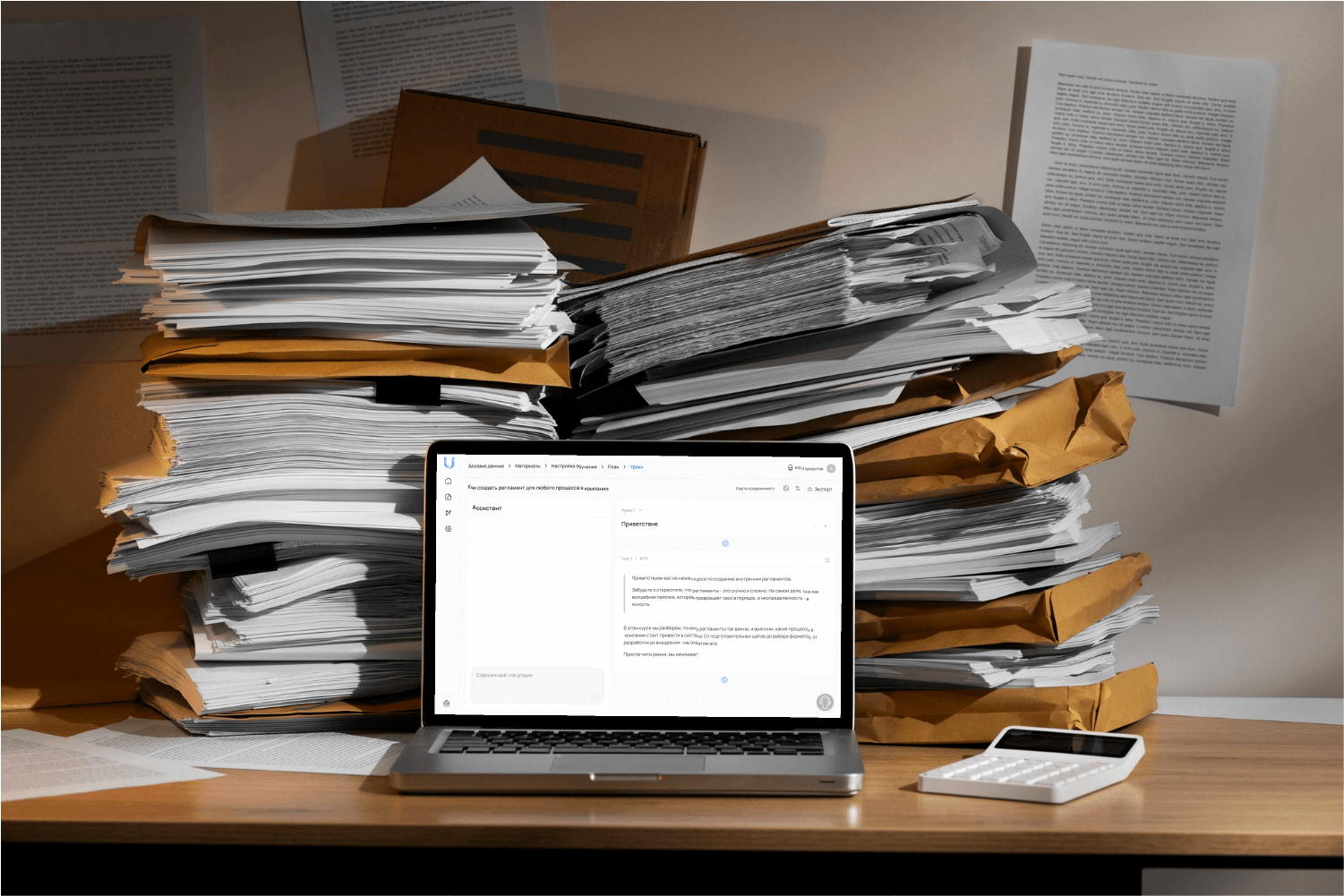

Что сделать уже сегодня

Кто сказал, что внедрять искусственный интеллект — это дорого и сложно. Многие инструменты уже под рукой: их можно внедрить буквально за день. Начните с нескольких простых и понятных шагов прямо сейчас:

- Добавьте в обучение несколько открытых заданий с проверкой искусственным интеллектом

- Создайте бота, который имитирует диалог с человеком — например, в роли помощника или в роли клиента

- Попробуйте загрузить презентацию или текст в AI-генератор Unicraft (например, в Unicraft), чтобы получить черновик курса

Чем раньше компания начнёт адаптироваться к новым тенденциям и технологиямме, тем быстрее получит выгоду от внедрения инструмента.

Тренд №5. Микрообучение: учим быстро и регулярно

Рабочий ритм ускоряется с каждым годом. И всё меньше людей готовы тратить время на теорию, которую не успеют применить. Сейчас профессиональное образование должно быть быстрым: получил → понял → внедрил. Логично, что компании всё чаще отказываются от длинных курсов в пользу коротких, но регулярных форматов.

По данным Training Magazine, 42% компаний из списка Fortune 500 уже используют микрообучение — и получают с него реальную отдачу.

Микрообучение — это формат, в котором знания передаются маленькими порциями: видео-инструкция с утра, мини-тест в обед, карточка с советом вечером. Это похоже на ленту соцсетей: короткие посты и ролики мы воспринимаем легко, а вот на длинные тексты часто не хватает ни времени, ни внимания. В обучении этот принцип тоже работает.

Почему микрообучение работает

Согласно данным компании Vouch микрообучение повышает запоминание материала примерно на 50% по сравнению с традиционными форматами. Вот три причины, почему этот подход действительно работает:

- Не перегружает мозг. Короткие уроки легче воспринимать. Не нужно держать концентрацию полчаса — достаточно 5 минут фокусного внимания.

- Дает знания в нужный момент. Обучение встроено в рабочий ритм: подсказка приходит ровно тогда, когда она нужна. А то, что применяется сразу, запоминается лучше.

- Повышает вовлечённость. Когда урок короткий — его проще начать и проще закончить. Люди реже откладывают, реже бросают на середине и чаще доводят до конца.

Например, сервис доставки «Самокат» использует микроформат обучения курьеров. Благодаря мобильному приложению и удобной короткой форме уроков сотрудники учатся прямо на ходу: в перерывах или во время ожидания заказа.

В чём риски

Микрообучение — мощный инструмент, но не универсальный. Вот два ограничения, которые стоит учитывать:

- Теряется общая картина. Если давать знания кусочками без логики, сотрудники не поймут, как отдельные темы связаны между собой. Заранее продумайте весь маршрут обучения — чтобы каждый элемент дополнял предыдущий и вёл к чёткой цели.

- Не подходит для сложных тем. Микроформат отлично работает там, где нужно быстро передать конкретное знание или алгоритм: как оформить заказ или настроить программу. Но чтобы развить системное мышление, погрузиться в аналитику или освоить фундаментальные знания — нужны полноценные курсы, проектная практика и обсуждения.

Как внедрить микрообучение

Вот с чего можно начать прямо сейчас:

- Выделите темы, которые можно разбить на короткие блоки: стандарты сервиса, техники продаж, общение с клиентами

- Выберите простой формат: короткие видео, текстовые памятки или мини-тесты

- Встройте микрообучение в повседневную рутину: рассылки в мессенджеры, уведомления в LMS или короткие задания раз в день

В итоге вы получите обучение, которое сотрудники воспринимают легко и с удовольствием. А значит, оно будет реально работать.

Пошаговая схема перехода к микрообучению — в нашей статье.

Тренд №6. Обучение в моменте: когда знания встроены в процесс

Сегодня сотрудники работают в условиях постоянных изменений: новые задачи, обновления в системах, изменения в продуктах и процессах. В таких условиях обучение не может быть чем-то отдельным от работы — оно должно встраиваться прямо в поток задач, быть доступным ровно тогда, когда нужно, и помогать действовать, а не просто знать.

Именно поэтому всё больше компаний переходят к формату обучения в моменте — just-in-time learning (JIT). Это подход, при котором знания и подсказки появляются в нужный момент, в нужном контексте — и помогают сразу применить информацию на практике.

По данным Finance Online, 68% сотрудников предпочитают учиться прямо на рабочем месте, не отвлекаясь на отдельные курсы и тренинги.

Как это работает

В отличие от классических курсов со строгими дедлайнами и жёсткой структурой, обучение в моменте строится вокруг действия. Человек не проходит блоки теории заранее — он встречает задачу и получает подсказку именно тогда, когда в ней возникает потребность.

- Внутренний чат-бот по ключевому слову находит нужный регламент или короткую инструкцию

- CRM подсказывает, как заполнить поле в договоре, и сразу предлагает шаблон

- ИИ-ассистент находит нужный фрагмент обучающего видео по описанию запроса

Обучение становится незаметным помощником, встроенным в повседневную работу. Оно не требует отдельного времени — наоборот, экономит его, помогая сотруднику действовать увереннее и быстрее.

Интересно. Есть еще один похожий тренд — обучение через вызов. Там логика та же: сначала человек получает задачу, а уже потом — поддержку и подсказки. Такой метод обучения встроен в модель 4C/ID: обучение строится вокруг реалистичных задач, а теория подаётся по ходу, когда возникает необходимость.

Как внедрить обучение в моменте

Обучение в моменте работает только тогда, когда оно становится неотъемлемой частью ежедневной работы. Вот пара практических идей, которые реально помогают:

- Проанализируйте, где сотрудникам не хватает поддержки. Соберите типовые затруднения — в интерфейсах, документах, рабочих процессах.

- Создайте точечные материалы. Это могут быть чек-листы, видео до 3 минут, всплывающие подсказки, карточки с примерами.

- Организуйте быстрый доступ. Материалы должны быть встроены в привычную среду: через базу знаний, чат-бот, внутренний портал, виджет в системе.

- Подключите аналитику — чтобы видеть, какие материалы чаще открывают, и улучшать их.

- Используйте JIT как дополнение к курсам — например, после прохождения курса оставьте «напоминалки» для работы.

В итоге вы получаете обучение, которое не мешает работе — а помогает делать её лучше каждый день.

Методисты Unicraft в курсе всех актуальных трендов, и создают обучение с их учетом под любую задачу:

Тренд №7. Адаптация обучения под поколение Z

Поколение Z или зуммеры — это сотрудники, которые родились примерно после 1997 года. Уже в 2025 году зуммеры составляют 27% рабочей силы, а через 10 лет станут большинством. Поэтому важно учитывать их особенности, планируя корпоративное обучение.

Зуммеры выросли в мире интернета, мемов, сторис и мгновенных ответов. Чтобы вовлечь таких сотрудников в обучение, важно создавать среду, где обучение воспринимается как личный интерес, а не корпоративная обязаловка. Они не любят длинные курсы, не доверяют формальности и ценят живую подачу.

Если вы хотите глубже разобраться, чем отличаются поколения Z, Y, X и Альфа, и как это влияет на обучение, посмотрите нашу статью про теорию поколений.

Что важно для нового поколения

Чтобы обучение действительно работало для зуммеров, нужно учитывать их ценности и привычки:

- Честность и живой стиль. Новое поколение тонко чувствует фальшь и не принимает формальности. Они ждут искренней подачи, без излишнего глянца и шаблонов. Им ближе короткое объяснение от живого человека, чем идеально смонтированное, но обезличенное видео.

- Связь с реальной жизнью. Зумеры не учатся «на всякий случай». Чтобы включиться, им нужно понять: чему я научусь, зачем это мне и как это пригодится. Не «вы узнаете», а «вот как это поможет вам в работе, уже завтра». Упор — на применимость, а не на теоретическую ценность.

- Гибкость и ощущение выбора. Они хотят влиять на процесс: выбирать порядок тем, открывать дополнительные блоки, проходить задания в удобном ритме. Даже минимальная свобода — это важный сигнал: с тобой считаются.

- Поддержка и среда, а не одиночный путь. Возможность задать вопрос, получить обратную связь, быть на связи с наставником или сообществом — это критично. Они привыкли, что ответ есть всегда рядом, и дистанционное обучение не должно быть исключением.

- Забота и непрямые потребности. Для нового поколения важно чувствовать, что о них действительно заботятся. Это проявляется в курсах, которые выходят за рамки должностных инструкций: ментальное здоровье, тайм-менеджмент без выгорания, экологичная коммуникация, осознанность.

Поколение Z включается в обучение, если видит в нём смысл, свободу выбора и искреннюю подачу. Вслед за ними уже подрастает поколение Альфа — ещё более цифровое и визуальное, привыкшее учиться через голосовых помощников, игры и ИИ. А значит, требования к корпоративному обучению в будущем будут расти. Интересно, каким будет будущее современного образования …

Что дальше?

Не нужно сразу менять всё. Начните с одного курса: добавьте сюжет, дайте сотрудникам слово, предложите альтернативные форматы. Маленькие шаги дают большой эффект. А потом — попробуйте объединить современные образовательные тренды:

- Объедините геймификацию с UGC — пусть сотрудники соревнуются, чьи советы окажутся самыми полезными.

- Добавьте подкаст в образную среду — и перенесите слушателя в сюжетный мир через голос и атмосферу.

- Дайте зумерам не просто пройти курс, а стать его героями — с выбором и возможностью повлиять на ход событий.

Настоящее обучение сегодня — это не шаблон, а конструктор. Соберите из него то, что подойдет вашей команде.