Содержание

Человек учится всю жизнь. Но обучение взрослых людей сильно отличается от образования детей. Почему взрослые учатся иначе и какие подходы работают лучше всего? Разобрали в этой статье.

Когда и почему озадачились обучением взрослых

До XIX века всё внимание в педагогике было приковано к детям. Как привить знания, чтобы вырастить достойного гражданина? Взрослый в этой системе воспринимался как «готовый продукт»: обучение позади, теперь его задача — работать.

Но мир менялся, и начал задавать совсем другие вопросы.

Промышленная революция

С развитием промышленности в Европе и США возникла новая реальность: появились станки, машины и поточные линии. Они требовали от работников новых навыков и способности быстро переучиваться. Взрослые — впервые в истории массово — вернулись к обучению. Но не в университеты, а в цеха, при фабриках, при церквях и благотворительных организациях.

Однако обучение не давалось легко, и тогда стало ясно, что стандартные методы педагогики не работают на взрослых.

Вторая мировая война

Кардинальные перемены наступили во время Второй мировой войны. В США остро встал вопрос: как быстро и эффективно обучить сотни тысяч взрослых — солдат, механиков, медиков? Обучение взрослых стало рассматриваться как особая задача, требующая специальных подходов.

После войны задача расширилась: Если мы научились обучать взрослых на фронте, как перенести эти подходы в мирную жизнь? Именно в этот период вопрос «как учатся взрослые» впервые встал системно.

Наше время

Современный рынок труда требует постоянного обновления компетенций. Технологии, инструменты и подходы быстро устаревают, и без обучения специалист теряет профессиональную устойчивость. Всё чаще взрослые осознанно меняют профессию или развиваются в новых направлениях внутри своей отрасли. Сегодня обучение — это не старт карьеры, а её непрерывный спутник. Модель сменилась с «отучился и работаешь» на «учишься на каждом этапе жизни». Такая концепция называется lifelong learning.

Обучайте сотрудников на современной платформе Unicraft:

Научное объяснение: как учится взрослый

Когда стало понятно, что взрослые учатся иначе, чем дети, исследовать это взялись сразу с нескольких сторон. Не появилась одна универсальная наука, которая бы всё объяснила. Вместо этого сложилась междисциплинарная область, где каждый подход вносит свою лепту в понимание вопроса.

Психология и педагогика: с чего всё началось

Первыми к обучению взрослых подошли через призму классической педагогики и психологии. В начале XX века в научной среде доминировал бихевиоризм. Главное внимание уделялось стимулам и реакции: что нужно сделать, чтобы человек выдал нужное поведение. Неважно, как ты думаешь — важно, что ты делаешь. Отсюда растут корни типичных форматов: «посмотри, повтори, закрепи».

Чуть позже, с развитием когнитивной психологии, исследователи стали обращать внимание на внутренние процессы — как человек воспринимает информацию, как запоминает и как принимает решения. Взрослый перестал быть просто реагирующей машиной. Он стал восприниматься как активный субъект. Когнитивисты доказали, что взрослый лучше усваивает информацию, когда она встроена в понятную схему, когда ему показывают логику и помогают связать новое с уже известным. Это понимание положило начало курсам, где не просто «делай как сказано», а «пойми, зачем ты это делаешь».

Эта волна привела к становлению педагогического дизайна — прикладной дисциплины, которая занимается проектированием учебных программ с учётом психологии восприятия, мотивации, уровня подготовки и целей обучения.

Нейронаука: как мозг взрослого учится

Нейроученых интересовал другой уровень: что происходит в мозге, когда взрослый учится? Известно, что обучение — это формирование новых нейронных связей. Этот процесс называется нейропластичностью. И вопреки мифу, мозг сохраняет эту способность всю жизнь — даже в пожилом возрасте. Нейропластичность снижается с возрастом, но не исчезает. Однако у взрослых процесс обучения идет иначе, чем у детей:

- У детей еще нет сформировавшихся паттернов, поэтому мозг работает в режиме открытого исследования, чтобы сформировать жизненную стратегию: всё новое воспринимается с интересом, легко образуются связи, нет «правильных» установок. Отличное состояние для обучения, но мешает слабая концентрация внимания

- У взрослых (примерно после 25 лет) в голове уже есть сложившиеся паттерны мышления и фильтры восприятия. С одной стороны, взрослый быстрее схватывает то, что укладывается в знакомые шаблоны. С другой — он хуже воспринимает информацию, которая не вписывается в картину мира. Особенно тяжело учиться, если материал противоречит опыту, требует переосмысления и вызывает сомнения. Мозг воспринимает это как угрозу и запускает защитные механизмы — сопротивления обучению.

Сопротивление — это нормальное состояние, с которым помогают бороться различные модели обучения.

Андрагогика и не только: отдельный взгляд на взрослого

В 1970-х Малкольм Ноулз оформил системный подход к обучению взрослых, назвав его андрагогикой. В переводе с греческого «андрос» означает «взрослый человек», а «агогейн» — «вести». Это часть педагогики и наука об особенностях обучения взрослых. Малкольм Ноулз выделил 6 основных принципов:

- Потребность знать. Взрослые учатся только тогда, когда понимают практическую ценность материала.

- Опора на опыт. Опыт обучающегося и даже его ошибки — важный ресурс. Новая информация должна интегрироваться в уже существующие знания.

- Готовность к обучению. Взрослые готовы учиться тогда, когда обучение связано с их текущими социальными или профессиональными задачами.

- Ориентация на обучение. Взрослые учатся не ради знаний, а ради решения задач. Им не интересны абстракции и теории без применения

- Внутренняя мотивация. Основной движущей силой обучения у взрослых является внутренняя мотивация (интерес, стремление к развитию, личные цели), а не внешние стимулы.

- Самонаправленность. Взрослые стремятся брать на себя ответственность за свое обучение: они хотят участвовать в планировании, реализации и оценке учебного процесса.

Интересно. В 2000 году в качестве развития идей андрагогики появилась «хьютагогика», что в переводе означает «ведение себя самого». Это самоопределённое обучение, когда человек сам выбирает, чему и как учиться.

Закажите кастомную разработку курсов для обучения ваших сотрудников, с учетом особенностей взрослых, чтобы развивать их компетенции:

Что мешает взрослым учиться: сопротивления

Когда взрослый человек приходит на обучение, он зачастую искренне мотивирован. Его интересует тема, он понимает цель и сам записался на курс. Кажется, что тут может пойти не так? Но даже в таких условиях его поджидают сопротивления обучению — внутренние барьеры, которые мешают обучаться. Причем проявляются они часто неосознанно: человек сам не может объяснить, почему не идет дальше.

Сопротивление редко выглядит как активное нежелание учиться. Оно принимает более тонкие формы. Например, взрослые начинают откладывать обучение, теряют интерес и начинают «зевать», выполняют задания формально — без интереса и без попыток осмыслить и применить материал. И зачастую проблема не в этих состояниях, а в их скрытых причинах.

Обучение как угроза привычной картине мира

Как мы уже говорили, у взрослого человека есть система убеждений, взглядов и принципов. Это «ядро идентичности» защищается мозгом как нечто устойчивое. Обучение — это всегда изменения. И новые знания обычно тяжело стыкуется со старой системой. На это нужны усилия. Поэтому мозг воспринимает обучение как угрозу и начинает саботировать этот процесс.

Негативный опыт прошлого обучения

В детстве у человека формируется отношение к обучению. Большинство взрослых выросли в системе образования, где обучение строилось вокруг пассивного слушания, критики за ошибки и обезличенного подхода. Там не поощрялся интерес, не поддерживалась автономия, не культивировалась рефлексия.

Этот опыт остается фоном. Если курс даже отдаленно напоминает те уроки — много теории, мало практики, контрольные задания — мозг включает рефлекс избегания. «Опять будет скучно», «Я всё забуду», «Зачем мне оценки?» — даже если в курсе нет ничего подобного.

Особенно опасна триггерная подача: назидание, директивность, формулировки вроде «обязаны знать».

Отсутствие времени и перегрузка

Взрослый человек находится в условиях постоянной многозадачности. Его ментальный ресурс ограничен. Обучение в этом контексте часто воспринимается не как ценность, а как еще одна нагрузка. Даже интересный курс может проиграть в конкуренции за внимание. Особенно если он плохо вписывается в распорядок или требует больших когнитивных усилий.

Непрозрачная польза

Человек не будет учиться «на всякий случай», у него нет запроса на «общие знания». Он хочет видеть прямую и логическую связку: курс → применение → результат. Человек задаёт себе вопросы: «Зачем мне это? Где я это применю? Как это повлияет на мою жизнь или работу?». Если ответы не очевидны, он просто не включается. Без чёткой, ощутимой пользы обучение воспринимается как пустая трата времени.

Недоверие к позиции преподавателя

Взрослый обучающийся хочет чувствовать уважение к своему опыту. Если курс построен с позиции всезнающего эксперта, который «спускает истину сверху», включается психологическая защита. Человеку важно чувствовать, что его мнение учитывается, а его опыт не обнуляется.

Если не учитывать сопротивления, даже самый качественный курс может не «зайти». Но если понимать, как именно и почему взрослые сопротивляются, можно спроектировать обучение так, чтобы оно не ломало, а поддерживало. Для этого нужны модели обучения.

5 лучших моделей обучения взрослых

Чтобы обучение давало реальный результат, его нужно проектировать не на интуиции, а опираясь на проверенные модели. Модель обучения — это рабочая схема, описывающая, как проходит процесс усвоения нового опыта, что происходит с обучающимся на каждом этапе и что ему нужно, чтобы перейти на следующий. Ниже — пять моделей, которые стоит учитывать при создании курсов и образовательных программ для взрослых.

Методисты Unicraft проектируют и разрабатывают курсы на заказ с учетом различных моделей:

Модель Джеральда Гроу: самонаправленное обучение

Американский педагог Джеральд Гроу ввёл понятие обучаемость (readiness to learn) — готовность человека участвовать в обучении осознанно, брать на себя ответственность и проявлять инициативу. Взрослые часто приходят на обучение с разным уровнем обучаемости.

Гроу создал модель SSDL (Staged Self-Directed Learning Model), которая описывает 4 стадии того, как взрослеет обучающийся внутри самого процесса:

- Зависимость. Человек ведёт себя как школьник: ожидает, что его «проведут» через процесс — скажут, что и как делать. Зачастую такое происходит в начале обучения, когда человек не знает что его ждет, испытывает дезориентацию и тревожность. На данном этапе важно задать четкие ориентиры — договориться когда и что будет происходить, какая структура программы, каковы правила в обучении, как оценивать успех.

- Интерес. На этом этапе проявляется внутренняя мотивация. Однако новые знания могут вступать в конфликт с прежними, а большое количество информации может утомить. Мозг начинает искать путей полегче. На этом этапе важно поддержать интерес участника — предлагать свободный темп прохождения, встраивать рефлексию для сглаживания новой информации, подчеркивать практическую применимость материала и предлагать задания по силам для мобилизации ресурса.

- Вовлеченность. Пик продуктивности во время обучения. Участник становится активным — может критически осмысливать материал и задавать вопросы. Важно не подавить его активность, но и не пустить на самотёк. Следует обращаться к опыту человека, давать пространство для практики и обсуждения, избегать директивной подачи материала. Отлично подойдет проектная работа.

- Самонаправленность. На этом этапе взрослый берет на себя ответственность за обучение: сам ставит цели и выбирает траекторию, сам выбирает темп, сам рефлексирует и оценивает свой прогресс. Это идеальное состояние для развития лидеров, экспертов и наставников. Важно давать максимум свободы: доступ к ресурсам, возможность выбирать формат, глубину, направление. Дать возможность общаться с наставником на равных. Выстраивать курс как навигационную систему, а не линейную дорогу.

Модель Гроу помогает задать темп и структуру обучения, учитывая точку старта участников и выстраивая путь взросления. Если программа «перепрыгивает» через первые две стадии и сразу обращается к осознанной вовлеченности, она с высокой вероятностью потеряет часть участников.

Модель Дэвида Колба: экспериментальное обучение

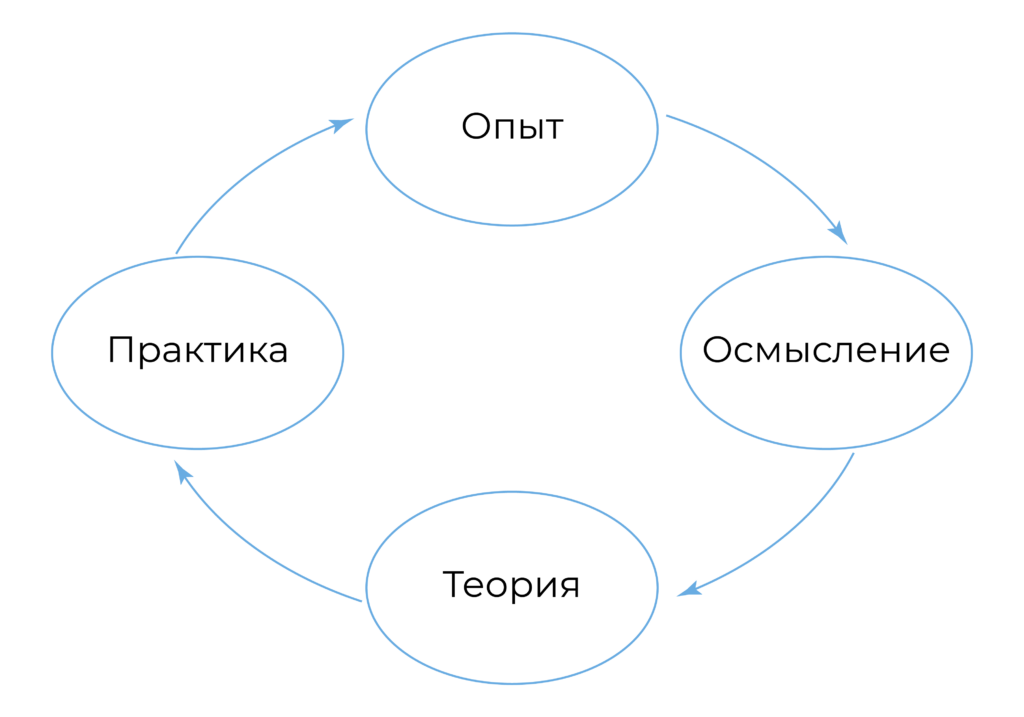

Колб сформулировал одну из самых популярных моделей обучения взрослых — learning cycle. Она основана на идее, что знания формируются через опыт. И главное — не просто прожить опыт, а осмыслить его, сделать выводы и опробовать новые стратегии в действии.

Колб выделил четыре стадии обучения, которые образуют цикл:

- Конкретный опыт (Concrete Experience). Человек участвует в ситуации, получает живой, телесный или эмоциональный опыт. Это может быть кейс, деловая игра, эксперимент, ролевая ситуация или реальная задача на рабочем месте. Важно, чтобы ситуация была реальной или узнаваемой.

- Рефлексия (Reflective Observation). Участник анализирует, что произошло: какие чувства возникли, что получилось, что вызвало затруднение. Это важный этап, где формируется осознание: «Почему я сделал так? Что сработало, а что нет?».

- Абстрактная концептуализация (Abstract Conceptualization). На этом этапе человек связывает то, что произошло, с более широкими принципами — теорией, моделями, правилами. Здесь уместны объяснения, схемы, лекции, методические разборы.

- Активное экспериментирование (Active Experimentation). Последняя стадия — проба нового поведения. Участник переносит сделанные выводы в новые ситуации: тренируется, применяет на практике, тестирует в своей рабочей реальности.

Цикл Колба не обязательно начинается с опыта. Иногда полезно пойти от теории к практике, а иногда — начать с анализа ошибок. Главное — пройти все четыре фазы. Цикл создаёт глубокую, встроенную в поведение трансформацию, а не просто поверхностное запоминание.

Модель Джека Мезироу: преобразующее обучение

В отличие от моделей, нацеленных на передачу знаний или формирование навыков, Мезиро говорит о внутреннем сдвиге: пересмотре устоявшихся взглядов, установок и способов мышления. Это особенно актуально для тем, где нужно не просто обучить, а вызвать внутренний сдвиг — например, в лидерстве, развитии ответственности, работе с ценностями.

В центре трансформирующей модели — критическая рефлексия. Взрослый учится не просто узнавая новое, а переосмысляя старое. Обучение, которое запускает такой сдвиг, — трансформирующее.

Процесс включает несколько этапов:

- Дезориентирующее событие или дилемма — ситуация, которая вызывает когнитивный диссонанс: привычные представления не работают. Такая «точка поворота».

- Рефлексия — человек начинает переосмысливать свои убеждения, поведение, опыт.

- Диалог — обсуждение с другими помогает осознать, что подобные трудности — не индивидуальны, и находит новые точки зрения.

- Разработка новой позиции — человек начинает выстраивать новое понимание ситуации.

- Интеграция — новая позиция становится частью системы взглядов и влияет на действия.

Трансформирующий подход — это создание пространства для сомнений, поиска и изменений. Важно, чтобы курс поддерживал участника в моменте сдвига, не оставляя один на один с разрушенной картиной мира. Здесь важна культура диалога, уважение к опыту участников, возможность задать вопросы «почему?» и «а точно ли так?».

Модель Дженнингса: 70-20-10

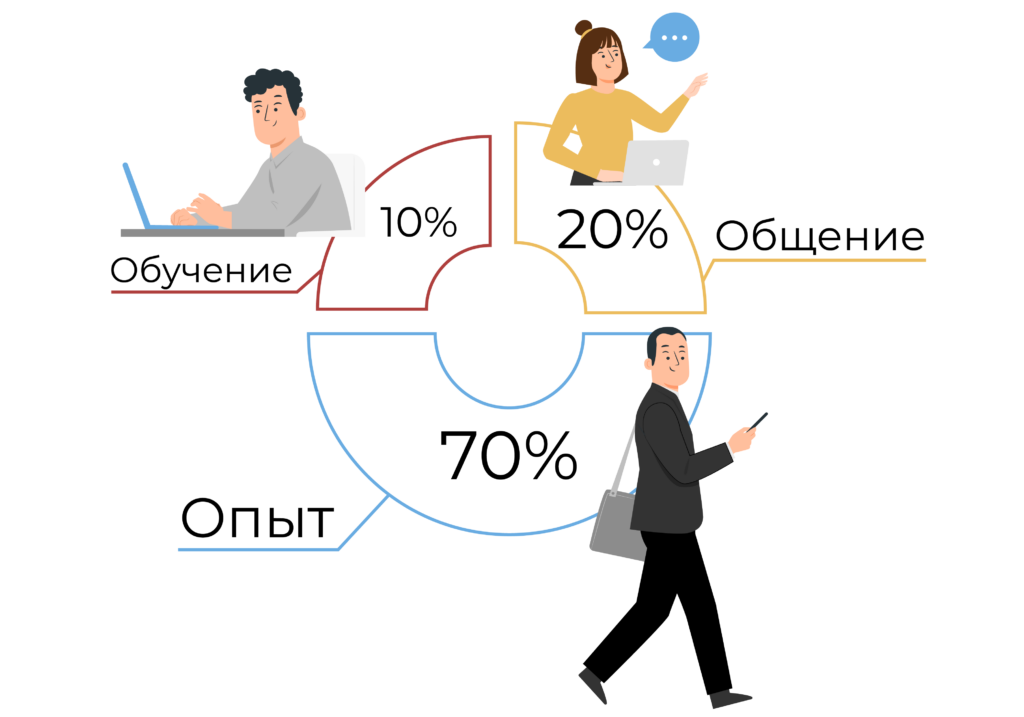

В корпоративной среде долгое время считалось: чтобы обучить сотрудника, нужно отправить его на курс. Желательно с сертификатом. Но исследования и практика показали: обучение не заканчивается на тренинге — более того, по-настоящему важные изменения происходят вне учебной аудитории. Этот сдвиг в понимании и лег в основу модели 70-20-10, которую сформулировал Чарльз Дженнингс.

Эта модель описывает, где и как взрослый человек приобретает новые навыки и меняет поведение:

- 70% — через опыт. Человек учится, когда сталкивается с задачей, которую не решал раньше. Например, нестандартные вызовы, новые роли, временные проекты или участие в инициативах. Всё то, где человек учится «по ходу дела». В этот момент у него нет времени на абстракции — ему нужно справиться, и мозг включается по полной. Именно здесь закрепляются знания и формируются привычки.

- 20% — через взаимодействие. Это зона живого обмена. Такое неформальное обучение от человека к человеку: разговор с коллегой, разбор ситуации с наставником, наблюдение за тем, как работает более опытный. Иногда один комментарий старшего по команде даёт больше, чем вся глава учебника.

- 10% — через формальные курсы и тренинги. Всё, что мы традиционно называем обучением: лекции, модули на платформе, очные семинары, тесты, методички. Это полезно, но без связки с практикой и взаимодействием — бесполезно.

Курс не может быть единственным источником развития. Он должен запускать процесс, быть частью системы. Применяя эту модель, вы интегрируете курс в практику: после формального обучения нужно обеспечить обратную связь (20%) и зону для действия (70%).

Подход: Обучение через вызов

Подход Challenge-Based Learning (CBL) разработала исследовательская группа Apple в 2008 году под руководством Марко Торреса и коллег из The New Media Consortium. Идея была в том, чтобы сместить фокус с «передачи знаний» на «погружение в проблему».

Суть CBL — в создании таких условия, в которых взрослый сталкивается с проблемой или сверхзадачей, требующей осмысленного решения. Это не формальное обучение, а процесс, в котором участник вынужден выйти за пределы привычных стратегий, использовать свой опыт, искать новые способы и осваивать недостающие знания в контексте задачи.

Как проектировать обучение через вызов:

- Формулировка вызова. Задача должна быть открытой, без единственно верного ответа, и при этом требующей действий. Это может быть профессиональная дилемма, конфликт интересов, ситуация с высоким уровнем неопределенности.

- Фаза исследования. Участникам нужно предоставить возможность анализировать проблему, формулировать гипотезы и искать решения. На этом этапе подключаются как внутренние ресурсы участника, так и внешние — теория, кейсы, примеры.

- Применение. Завершающий этап — реализация решений в формате проекта, с презентацией и аргументированной позицией. Цель этапа — закрепить навыки и проверить их в действии. Главный вопрос «Как ты это сделал?».

Важно учитывать, что Challenge-Based Learning требует от участников высокого уровня вовлеченности и готовности к самостоятельной работе. Не все целевые аудитории воспринимают такой формат одинаково продуктивно — здесь важно учитывать уровень зрелости, мотивации и способность к рефлексии. Например, этот метод отлично подходит для обучения руководителей, ученых и спортсменов.

Вывод. Обучение взрослых — не просто адаптация школьных форматов под офис. Это самостоятельная дисциплина с собственными принципами, моделями и подводными камнями. Учитывайте особенности взрослых, проектируя обучение для них.