Содержание

Почему одни люди с интересом включаются в обучение, а другие откровенно скучают? Дело не только в теме или подаче, а в том, как именно человек привык учиться. Стили обучения помогают выстроить учебный процесс так, чтобы он работал на результат.

Стили обучения: что это и зачем их учитывать

Каждый человек учится по-своему: один сразу хочет испытать новый инструмент на практике, другой внимательно слушает эксперта и задает уточняющие вопросы, а третий просит четкий план действий и инструкцию. Эти различия — не просто личные особенности. За ними стоят устойчивые модели восприятия и обработки информации, которые принято называть стилями обучения. Речь идет о познавательных предпочтениях — о том, какой путь освоения нового кажется человеку наиболее естественным и комфортным.

Для специалистов по обучению учет стилей решает сразу несколько задач:

- Повышает вовлеченность. Обучающиеся чувствуют, что с ними говорят «на их языке», а не предлагают универсальное, но обезличенное решение.

- Снижает сопротивление изменениям. Когда материал подается в доступной форме, уходят вопросы вроде «зачем это вообще нужно?» или «я не понимаю, что от меня хотят».

- Ускоряет применение знаний на практике. Человек быстрее находит свою опору в материале — будь то теория или тренажер — и переносит новый навык в работу.

Проще говоря, представьте разницу между длинной однообразной лекцией и модульным курсом, где есть и теория, и онлайн-тренажер, и кейсы для тех, кто любит разбирать реальные примеры. В первом случае значительная часть аудитории мысленно выключится уже через полчаса. Во втором — у каждого будет свой «вход» в тему и понятный путь к результату.

Учет стилей обучения помогает упаковать материал так, чтобы обучающийся достиг цели максимально эффективно. Посмотрим, какие модели стилей обучения чаще всего используют и чем они отличаются друг от друга.

Модели Колба и Хани—Мамфорд

Когда в бизнес-среде говорят о стилях обучения, чаще всего имеют в виду две ключевые модели: теорию эмпирического обучения Дэвида Колба и ее практическую адаптацию от Питера Хани и Алана Мамфорда. Они описывают не то, как человек лучше воспринимает информацию — на слух или глазами, — а как он мыслит и действует в процессе обучения. Давайте разберем обе.

Стили обучения по Колбу

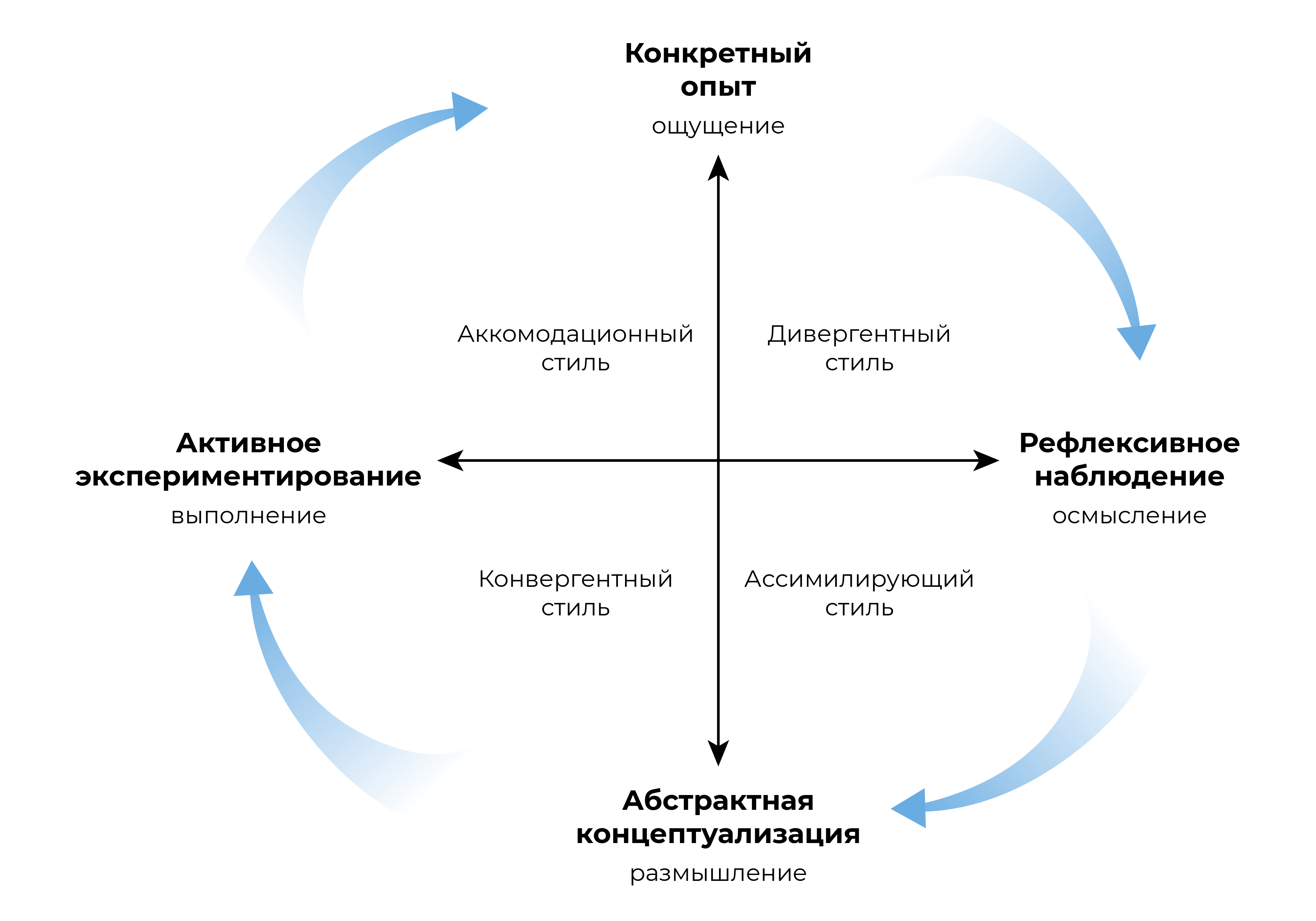

В основе модели американского психолога Дэвида Колба лежит простая, но глубокая идея: мы учимся не тогда, когда пассивно потребляем информацию, а когда проживаем опыт и осмысливаем его. Колб описал этот процесс как непрерывный цикл из четырех фаз:

- Опыт — новое ощущение при столкновении с реальной ситуацией

- Рефлексивное наблюдение — анализ и осмысление произошедшего

- Абстрактная концептуализация — размышление и формирование общих правил, моделей и выводов

- Экспериментирование — проверка теории в новых условиях

Идеальным считается прохождение всех четырех стадий. Ключевая мысль Колба в том, что у каждого из нас есть предпочтение — стиль, определяющий, с какой фазы цикла нам комфортнее всего начинать обучение. Каждый стиль объединяет две соседние стадии:

- Дивергентный: ощущение + осмысление. Человек учится через обсуждения, мозговые штурмы, групповую работу. Он любит собирать идеи, смотреть на проблему с разных сторон и генерировать варианты.

- Ассимилирующий: осмысление + размышление. Это системный мыслитель: он ценит логичные объяснения, структурированные модели и схемы. Для него важна не столько практическая польза, сколько внутренняя стройность теории.

- Конвергентный: размышление + выполнение. Его ключевой вопрос: «А как это работает?». Такой человек любит проверять теории на практике, решать технические задачи и находить единственно верное решение.

- Аккомодационный: выполнение + ощущение. Человек учится методом проб и ошибок, полагаясь на интуицию. Его вовлекают симуляции, практические упражнения, работа в реальных условиях.

Позже Колб расширил модель до девяти стилей, чтобы точнее описать нюансы. Но именно эта, первоначальная версия, остается более популярной благодаря своей простоте и наглядности.

Подробнее о цикле Колба и других моделях обучения взрослых — в статье.

Стили обучения по Хани и Мамфорду

Британские исследователи Питер Хани и Алан Мамфорд взяли цикл Колба за основу и создали на его базе более прикладной инструмент. Их подход, изначально разработанный для обучения взрослых в бизнес-среде, отвечает на главный вопрос: как эти теоретические принципы применить на практике?

Они разработали опросник Learning Styles Questionnaire (LSQ), который определяет стиль обучения через предпочитаемое поведение в работе и учебе. LSQ включает 80 утверждений, с которыми человек соглашается или не соглашается. Например: «Я предпочитаю принимать решение тщательно, взвесив множество альтернатив» или «Я предпочитаю реагировать на события спонтанно, а не планировать все заранее». По сумме ответов можно определить, к какому стилю обучения он склонен.

Как и в модели Колба, исследователи описывают четыре типа обучающихся, но называют их более понятно для бизнес-аудитории:

| Название | Описание | Как учить |

|---|---|---|

| Активист | Энтузиаст и экспериментатор. Человек действия, который учится методом проб и ошибок. Его девиз: «Делать, а не обсуждать!». Часто предпочитает работать в команде, где может делегировать часть аналитической работы | Его заряжают динамичные, интерактивные форматы: деловые игры, симуляции, мозговые штурмы и ролевые задания. Длинные лекции вызывают у него скуку и сопротивление. |

| Рефлектор | Вдумчивый аналитик и наблюдатель. Он не рвется в бой первым, предпочитая сначала собрать максимум информации, изучить все точки зрения и тщательно все обдумать. Хорошо работает в мозговых штурмах. | Идеальные форматы обучения: разбор успешных и провальных кейсов, возможность задавать вопросы экспертам, обсуждения в малых группах, доступ к базе материалов для изучения. |

| Прагматик | Практик, ориентированный на результат и решение конкретных прикладных задач. Его главный вопрос: «Как я могу применить это здесь и сейчас?» Скептически относится ко всему, что не имеет очевидной практической пользы. | Идеальные форматы — это практикумы, эксперименты, алгоритмы действий, вебинары с разбором реальных бизнес-кейсов из его отрасли. Теорию он готов терпеть только в виде «концентрата» полезных советов. |

| Теоретик | Системный мыслитель. Для него знание ценно, когда оно логично и укладывается в стройную систему, модель или концепцию. Его раздражают неопределенность, субъективные мнения и задачи, лишенные четкой логики. | Его идеал обучения — лекции от признанных экспертов, подробные схемы и модели, статьи с ссылками на первоисточники. Ему важно понять фундаментальные принципы, прежде чем переходить к практике. |

Таким образом, Хани и Мамфорд создали не просто классификацию, а работающий инструмент. LSQ позволяет быстро определить предпочтения сотрудников и дает конкретные рекомендации по подбору учебных форматов для каждого типа.

В чем ключевое отличие моделей? Если модель Колба фокусируется на точке входа в цикл обучения, то модель Хани-Мамфорда отвечает на вопрос, как человеку комфортнее учиться в принципе: через действие, анализ, систематизацию или практику.

| Стиль по Колбу | Стиль по Хани–Мамфорду | Как проявляется | Подходящие форматы |

|---|---|---|---|

| Дивергентный | Рефлектор | Наблюдает, анализирует, собирает идеи | Кейсы, обсуждения, групповой анализ |

| Ассимилирующий | Теоретик | Ценит схемы, модели, системность | Лекции, схемы, аналитические материалы |

| Конвергентный | Прагматик | Превращает теорию в практику | Практикумы, деловые игры, чек-листы |

| Аккомодационный | Активист | Учится в действии, пробует новое | Симуляции, тренажеры, ролевые задания, тренинги |

Как определить стиль обучения: методы без перекосов

Понимание предпочтений — ключ к эффективному обучению. Но как их выявить, избежав сложных диагностик? Вам помогут три простых источника данных:

- Короткие опросы. Вместо объемного опросника используйте компактные анкеты на 8–12 вопросов, встроенные в LMS или чат-бота. Самое главное, чтобы вопросы были привязаны к реальным рабочим или учебным ситуациям.

Например: «Тебе предстоит освоить новый отчет в CRM. Что ты сделаешь в первую очередь?

— Посмотрю видеозапись, где его разбирают. (Рефлектор)

— Прочту пошаговую инструкцию и приступлю к делу. (Прагматик)

— Попробую создать отчет сам, методом проб и ошибок. (Активист)

— Изучу, зачем он нужен и как встроен в общую аналитику. (Теоретик)»

Такие вопросы показывают привычный для человека сценарий действий в новой ситуации.

- Наблюдение за поведением на обучении. Живые тренинги и воркшопы — золотая жила для наблюдений. Здесь сразу видно, кому не терпится приступить к практике (Активист), кто задает вопросы о применении (Прагматик), а кто молча делает пометки и просит потом материалы для изучения (Рефлектор/Теоретик). Эти поведенческие паттерны — ценнейшие данные, которые часто дополняют или даже корректируют результаты опросов.

- Анализ цифрового следа в LMS. Если обучение проходит на онлайн-платформе, она сама становится источником объективных поведенческих данных. Например, если слушатель к стабильно игнорирует лекции, но до конца проходит симуляции — это сигнал, что ему ближе практика. Скачивает все методички и pdf-презентации, но пропускает вебинары? Возможно, он предпочитает изучать информацию в своем темпе.

Как работать с полученными данными: правило трех «С»

Собрав информацию, важно ее правильно интерпретировать. Здесь работает правило трех «С»: Сопоставлять, Сверять, Смотреть в контексте.

- Сопоставляйте источники. Не делайте выводов на основе одного опроса. Смотрите на всю картину: что показало анкетирование, как человек ведет себя в LMS и на очных тренингах. Если в опросе кто-то показал себя «теоретиком», но в системе видно, что он пропускает лекции — его реальное поведение является более весомым аргументом, чем самооценка.

- Сверяйтесь с групповыми трендами. Проанализируйте данные в разрезе группы, отдела или должности. Например, в юридическом департаменте большая часть команды — Рефлекторы и Теоретики. Новый регламент они воспримут лучше, если сначала получат его для самостоятельного изучения, а затем вместе разберут сложные кейсы и возможные коллизии на вебинаре.

- Смотрите на контекст. Разовый выбор формата — это случайность. Но если человек 10 раз подряд выбирает один и тот же сценарий — это его устойчивое предпочтение. Именно на такие «сильные сигналы» и стоит опираться при проектировании обучения

Важно. Данные о предпочтениях — это ориентир. Он подсказывает, с чего начать погружение в тему, чтобы захватить внимание и дать человеку опору в привычном формате. А уже дальше — уверенно вести его через весь цикл обучения, развивая и другие способы познания.

Как адаптировать курс под разные стили обучения

Итак, вы собрали данные, проанализировали их по правилу трех «С» и увидели картину по отделам или группам. Что дальше? Самое интересное — спроектировать вовлекающее обучение.

Начните с цели. Определите, какое конкретное поведение или навык должен продемонстрировать человек по итогу обучения? Например, не «знать технику работы с возражениями», а «уверенно применять технику XYZ в ответ на возражение «Дорого» в ходе live-звонка с клиентом». Это «поведенческий якорь», вокруг которого будет строиться весь курс.

Затем выбирайте подход, который соответствует вашим ресурсам и задачам.

Стратегия 1. Мультиформатный курс

Самый доступный способ учесть разные стили — насытить каждый модуль курса разнообразными форматами, что каждый нашел для себя привычную опору.

Например, вам надо рассказать менеджерам по продажам о технике работы с возражением «Дорого». Вместо одного длинного видео с проверочным тестом в конце вы разбиваете модуль на 4 шага:

- Видео на 3-5 минут. Эксперт кратко объясняет технику — формат для Теоретиков и Рефлекторов, кто любит сначала послушать объяснение

- Скачиваемая PDF-шпаргалка с алгоритмом действий — для Теоретиков и Прагматиков, кто любит иметь структуру под рукой

- Диалоговый тренажер — для Активистов и Прагматиков — тех, кто учится через действие

- Вопрос для рефлексии «Опишите, какой аргумент на возражение показался самым понятным?» — опора для Рефлекторов, кто учится через анализ и обсуждение.

В итоге все учащиеся, вне зависимости от предпочитаемого стиля, так или иначе усвоят тему, потому что она была подана в разных форматах.

Хотите узнать, какие еще бывают тренажеры и как их выбрать — смотрите статью про интерактивные тренажеры.

Стратегия 2. Разветвленный сценарий

Это более продвинутый вариант предыдущей стратегии, который превращает обучение из общего маршрута в персональное путешествие.

В чем суть: создайте самые модули-«кирпичики», а затем с помощью разветвленного сценария предложите человеку самому выбрать точку старта.

Рассмотрим на примере курса по работе с возражениями:

«Как вам удобнее начать?»

- Вариант А: «Хочу сразу попробовать»

- Вариант Б: «Хочу сначала разобрать пример»

- Вариант В: «Хочу сначала изучить теорию»

Сотрудник видит стартовый экран с вопросом. В зависимости от выбора, система запускает один из сценариев:

| Модуль | Путь Активиста | Путь Рефлектора | Путь Теоретика/Прагматика |

|---|---|---|---|

| 1 | Симулятор. Менеджер пробует и, скорее всего, ошибается. | Разбор кейса. Менеджер анализирует успешный и неуспешный диалоги. | Теория. Менеджер изучает видеоинструкцию. |

| 2 | Теория. Переход: чтобы разобраться, посмотрите видео | Теория. Переход: на основе ваших выводов изучите технику | Разбор кейса. Переход: проверьте свое понимание, разобрав реальные примеры |

| 3 | Разбор кейса. Переход: проанализируйте, как работает эта техника в деталях | Симулятор. Переход: потренируйте применение техники на практике. | Симулятор. Переход: отработайте навык в безопасной среде |

| 4 | Практика. Проверка навыка | ||

Что мы получаем в итоге:

- Все прошли обучение полностью. Каждый менеджер взаимодействовал с симулятором, теорией, разбором кейса и финальной практикой.

- Последовательность и контекст разные. Теория для одного стала ответом на ошибку, для другого — основой для анализа.

- Результат один. Все выполнили финальное задание, продемонстрировав владение техникой.

Такой подход превращает обучение из обязательной процедуры в персонализированный диалог с обучающимся, повышая вовлеченность и конечную эффективность. Современные LMS-платформы предоставляют все необходимые инструменты для реализации этой стратегии без гигантских затрат.

Стратегия 3. Прицельный подбор форматов под аудиторию

Суть метода — не адаптировать курс под каждый стиль обучения, а создать его «заточенным» под усредненный профиль конкретной группы. Например, отдела или должности.

| Преобладающий стиль в группе | На чем сделать акцент в курсе | Чего избегать |

|---|---|---|

| Активисты / Прагматики | Практика: интерактивные тренажеры, тренинги, чек-листы, пошаговые гайды «как сделать». | Длинных теоретических лекций без немедленного практического выхода. |

| Теоретики / Рефлекторы | Система: подробные мануалы, схемы процессов, разбор сложных кейсов с расчетами, записи экспертных лекций. | Неструктурированных мозговых штурмов, заданий «попробуй сделать, не читая инструкции». |

Например, вы определили, что 70% менеджеров по продажам в отделе — типичные Активисты. Их девиз: «Хватит говорить, давайте делать!». Длинные инструкции и теория вызывают у них зевоту и сопротивление. Чтобы их вовлечь, вы проектируете максимально проактивный курс:

- Сначала энергичное видео от лидера отдела

- Потом деловая игра в Zoom, где сотрудники делятся на пары и поочередно играют роли недовольных клиентов и менеджеров.

- Затем групповое обсуждение: какие стратегии сработали, а какие — оказались бесполезными

- Далее разбор готовых пошаговых скриптов, которые можно использовать в работе

- В завершение финальное задание: диалоговый тренажер с ИИ-клиентом, на котором каждый отрабатывает изученные техники.

Такое обучение дает максимальный эффект на целевую аудиторию: курс говорит «на ее языке» и позволяет быстро получить результат. Но есть и минусы:

- Не подходит для смешанных аудиторий. Если в отделе есть 30% Теоретиков или Рефлекторов, они останутся не у дел.

- Риск усиления групповых «перекосов». Команда Активистов может совсем отвыкнуть читать инструкции.

Подробнее о том, как еще можно разнообразить обучение и сделать его активным — читайте в статье про активное обучение.

Важно. При планировании обучения всегда отталкивайтесь от целей. Если цель — отработать конкретный навык — провести сложные переговоры или освоить новый софт, — то вне зависимости от стилей обучения, которые предпочитает ваша команда, нужна практика, практика и еще раз практика. Стили обучения определяют не содержание, а то, как вы подведете человека к этой практике и в какой форме она будет подана.

Метрики учета стилей обучения: что и как считать

Внедрение персонализированного подхода к обучению требует ресурсов. Закономерный вопрос: как измерить его эффективность и доказать окупаемость затрат? Разберем, на какие метрики стоит смотреть и как выстроить систему оценки.

Оперативные метрики эффективности

Эти данные показывают, как происходит процесс обучения, и легко собираются из LMS:

- Скорость прохождения курса. Сравните среднее время завершения персонализированного курса с универсальным. Ожидаемый эффект: сокращение времени на обучение при том же или лучшем результате, так как учащиеся не «продираются» через нерелевантный контент.

- Процент завершения. Ожидаемый эффект: рост доли студентов, успешно завершивших курс.

- Вовлеченность. Проанализируйте среднее время на странице/в модуле, просмотры дополнительных материалов, активность обсуждений. Ожидаемый эффект: рост всех показателей, так как контент релевантен и вызывает интерес.

Важно. Эти метрики — не цель, а индикаторы. Они отвечают на вопрос «Улучшили ли вы процесс обучения?».

Качественные метрики

Они отражают восприятие обучения самими обучающимися и их уверенность.

- NPS обучения или опросы удовлетворенности. Включите вопросы не только об общем впечатлении от курса, но и о конкретных аспектах: «Насколько материалы были релевантны вашим задачам?», «Удобно ли было воспринимать информацию?» Ожидаемый эффект: рост лояльности к программам.

- Самооценка уверенности в навыке (до/после обучения): Опросите участников до и после курса, насколько они уверены в своей способности применять новый навык. Ожидаемый эффект: рост уверенности, что косвенно свидетельствует о качестве усвоения.

Бизнес-метрики

Это самый важный блок. Он отвечает на вопрос «Повлияло ли обучение на бизнес-результаты?» Здесь нужна аналитика до и после обучения:

- Качество работы: сравните такие показатели, как конверсия возражений, средний чек, индекс удовлетворенности клиентов (CSAT), количество ошибок и т.д.

- Сохранение знаний: Результаты тестирования через 30/60/90 дней после обучения. Ожидаемый эффект: более высокий уровень удержания знаний благодаря тому, что они были усвоены через комфортный и эффективный для человека канал.

Учет стилей обучения оправдан, только если он показывает свою эффективность на реальных показателях. Начните с пилотного проекта на одном курсе для одного отдела, тщательно замеряйте показатели до и после, и вы получите не только рост ключевых метрик, но и аргументы для дальнейшего масштабирования подхода.

Если вы хотите быстро проверить гипотезы и собрать пилотный курс без затрат на дизайн, воспользуйтесь нашим сервисом — Unicraft AI-генератор курсов.

Риски и мифы про стили обучения: как не попасть в ловушку

Переход к персонализированному обучению, как и любой инструмент, требует осознанного применения. Вот главные риски и мифы, которых стоит избегать.

Миф 1: «Достаточно определить стиль обучения и давать человеку только подходящий формат»

Это самая опасная ловушка. Жесткая классификация и пичканье сотрудника только «любимым» контентом приводит к развитию профессиональных слепых зон:

- Менеджер-Теоретик так и не научится действовать в условиях неопределенности, а Активист будет постоянно наступать на одни и те же грабли из-за нехватки рефлексии.

- Человек окажется не готов к ситуациям, где требуется непривычный для него способ мышления.

Настоящая цель — не закрепить человека в зоне комфорта, а использовать ее как отправную точку для развития гибкости.

Миф 2: «Стиль обучения — это неизменное свойство личности»

Нет. Предпочтения могут меняться в зависимости от контекста, сложности задачи, опыта и даже настроения. Сегодня для изучения нового сложного отчета сотрудник предпочтет инструкцию, а завтра для генерации идей на мозговом штурме будет активно экспериментировать .

Задача методиста — не навешивать раз и навсегда ярлык «Вася — теоретик», а ловить устойчивые паттерны в поведении для проектирования обучения и понимать, что эти паттерны могут меняться.

Миф 3: «Это слишком сложно и дорого»

Да, создание ветвящихся сценариев и мультиформатных курсов под конкретные стили требует иных трудозатрат, чем запись одного длинного вебинара. Но в долгосрочной перспективе это экономит силы, так как из готовых модулей можно быстро собирать новые программы.

Вывод. Эффективное обучение строится не на унификации, а на разумном разнообразии. Когда вы предлагаете человеку обучение в комфортном ему формате, вы даете надежную опору. А затем мягко ведете его через весь цикл обучения, помогая развивать другие форматы освоения нового.

И самое приятное, что современные инструменты делают этот подход как никогда доступным. Начните с малого — с одного курса, с пилотной группы. Проанализируйте предпочтения, соберите модульный курс и оцените результат. Вы быстро увидите, что инвестиция в персонализацию возвращается сторицей: в виде большей вовлеченности, более глубоких знаний и, в конечном счете, — конкретных измеримых результатов.