Содержание

Собеседования часто проходят сумбурно: интервьюер задает вопросы наугад, кандидат нервничает, итог — сомнение, подходит человек или нет. Но так быть не должно. Если выстроить процесс и держать в фокусе цель, собеседование становится надёжным инструментом отбора.

Роль собеседования в отборе персонала

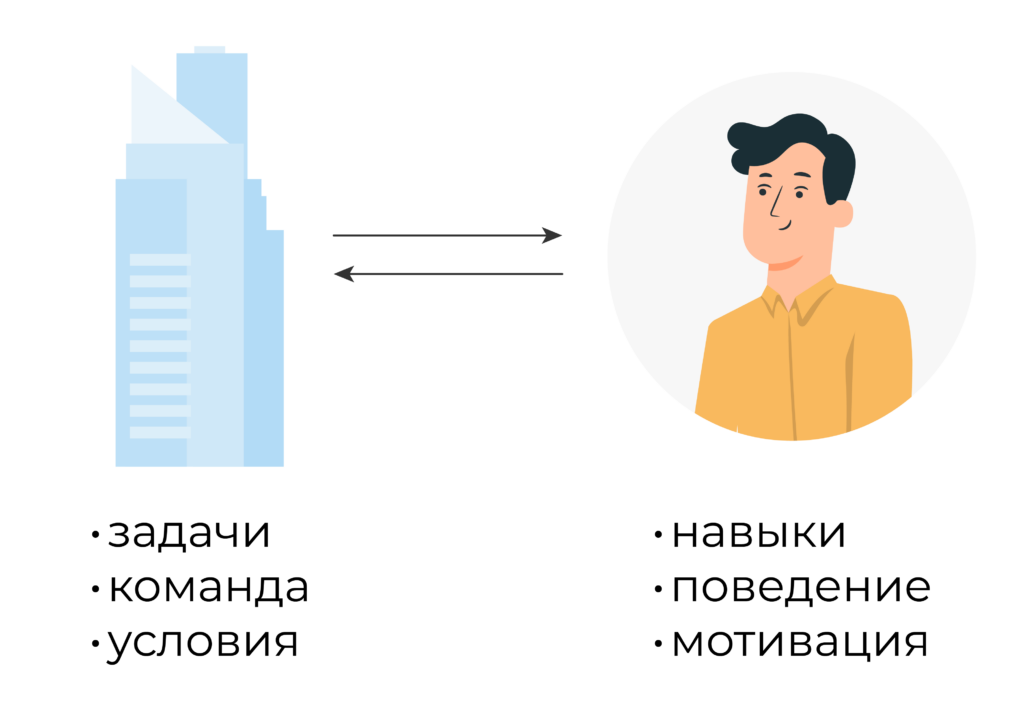

Собеседование — это не формальность, а ключевой этап найма, от которого зависит, насколько успешным будет сотрудничество. Для компании это возможность понять, справится ли кандидат с задачами и впишется ли в команду. Для соискателя — шанс заглянуть внутрь организации и решить, готов ли он связать с ней свою карьеру. Поэтому встреча всегда двусторонняя: экзамен здесь сдают обе стороны.

Взгляд компании

Работодатель использует встречу, чтобы проверить несколько уровней соответствия:

- Профессиональные навыки: знает ли кандидат нужные инструменты, справлялся ли с подобными задачами.

- Поведение: как он ведёт себя в стрессовых ситуациях, умеет ли слушать и договариваться.

- Мотивация: готов ли человек вкладываться в развитие роли и команды. В сумме это дает картину, подходит ли специалист под запрос.

Если эти вопросы остаются без ответов, решение принимается «на глаз», и риск ошибки при найме растет.

Например, два кандидата с одинаковым опытом в резюме могут показать совершенно разный уровень зрелости. Один расскажет, как самостоятельно находил решение при отсутствии руководителя, другой — что просто ждал инструкций. Именно такие детали позволяют отличить «бумажную квалификацию» от реальной.

Взгляд кандидата

Не менее важно помнить, что собеседование — это проверка компании. Соискатель оценивает атмосферу, качество диалога, открытость в обсуждении условий. Даже привлекательный оффер теряет ценность, если сама встреча оставила ощущение формальности или пренебрежения. В то же время уважительное и четко организованное интервью усиливает интерес и повышает шансы на согласие.

Хорошее собеседование дает ясность обеим сторонам. Компания отвечает на вопрос: «Сможет ли этот человек закрыть задачи и принести результат?». Кандидат в то же время решает: «Хочу ли я быть частью этой команды?». Когда диалог построен грамотно, решение принимается быстрее и увереннее.

Чем собеседование отличается от резюме? Резюме показывает факты: должности, даты, обязанности. Собеседование раскрывает человека за этими строками. Разговор показывает, как кандидат думает, какие решения принимал, что считает успехом и какие ошибки признаёт. Два одинаковых резюме не гарантируют одинакового качества: собеседование делает различия очевидными.

Собеседование — это инструмент взаимной оценки, который соединяет факты и живое впечатление. Его ценность в том, что компания получает материал для взвешенного решения, а кандидат — понимание, подходит ли ему работа. Но чтобы встреча принесла пользу, интервьюеру нужно подготовиться заранее. Именно с этого шага начинается эффективность всего процесса.

Как подготовиться интервьюеру к собеседованию

Хорошее собеседование не начинается с первого вопроса кандидату. Оно начинается с подготовки интервьюера. Чем лучше готов человек, который проводит встречу, тем больше шансов получить честные и полезные ответы. Подготовка избавляет от хаотичного разговора и позволяет видеть за резюме настоящего специалиста.

Изучение профиля кандидата

Первый шаг — внимательно прочитать резюме и сопроводительные материалы. Здесь важно не просто пробежать глазами, а отметить ключевые моменты: опыт в проектах, длительность работы на разных позициях, совпадение навыков с требованиями вакансии. Эти детали подсказывают вопросы. Например: «Вы вели проект на десять человек — как распределяли роли?» или «Что оказалось самым сложным в прошлом опыте?». Такой подход показывает кандидату, что его история действительно интересует компанию, и мотивирует отвечать откровеннее.

Определение критериев оценки

Без ясных ориентиров легко попасть в ловушку субъективности. Человек понравился — значит, подходит. Но такое решение ненадежно. Чтобы избежать этого, стоит заранее зафиксировать критерии:

- Профессиональные навыки — все, что касается конкретных знаний и умений, нужных для работы. Для бухгалтера это может быть знание 1С и налогового учёта, для маркетолога — аналитика рекламных кампаний, для инженера — владение определёнными технологиями. Здесь важно не только «знает ли», но и «как применял на практике».

- Поведенческие компетенции — то, как человек действует в рабочих ситуациях: берет ли ответственность, умеет ли договариваться, как реагирует на стресс. Например, можно спросить: «Был ли случай, когда сроки горели и команда не справлялась? Что вы сделали?». По ответу видно, склонен ли кандидат искать решения или перекладывать вину.

- Мотивация и карьерные планы — зачем человеку эта роль и что он ждёт от компании. Одни приходят ради стабильного дохода, другим важны рост и интересные задачи. Вопрос «Что для вас будет успехом на этой позиции через год?» помогает понять, совпадают ли ожидания кандидата с целями компании.

Например, если для роли критична самостоятельность, интервьюер заранее решает, какие вопросы помогут это проверить: «Расскажите о ситуации, когда руководитель не был доступен. Как вы принимали решение?». Когда критерии ясны, собеседование перестает быть игрой в «понравился — не понравился».

По теме подробнее. Профиль «идеального кандидата» помогает заранее задать критерии и вопросы.

Чтобы сделать выводы нагляднее, удобно использовать матрицу компетенций или простую шкалу по ним — от 1 до 5 баллов.

- 1 балл — компетенция не проявляется или проявляется слабо.

- 3 балла — есть, но нестабильно или в ограниченном объёме.

- 5 баллов — выражена ярко, подтверждается конкретными примерами и результатами.

Такая шкала помогает интервьюеру быстро зафиксировать впечатление и сравнивать разных кандидатов не «по ощущениям», а по фактам.

Определение участников и ролей

На этапе подготовки важно решить, кто именно будет участвовать в собеседовании. Иногда достаточно одного интервьюера, но для сложных ролей полезнее собрать небольшую панель и провести кросс-интервью. Тогда каждому участнику назначают свою роль:

- Будущий руководитель проверяет профессиональные навыки и опыт кандидата, задаёт вопросы о конкретных проектах и задачах.

- HR-специалист оценивает мотивацию, культурное совпадение и карьерные ожидания. Он же следит за атмосферой и делает заметки для итогового сравнения.

- Наблюдатель/ассистент (если есть) фиксирует ответы и поведение, чтобы другие участники могли сосредоточиться на диалоге.

Например, в интервью на позицию менеджера по продукту руководитель задаёт вопросы про стратегию и опыт запуска продуктов, HR уточняет, почему кандидат хочет именно в эту компанию и как он реагирует на стресс, а коллега из команды проверяет умение работать с аналитическими инструментами. В итоге каждый даёт свою оценку, и решение получается более взвешенным.

Главное — распределить роли заранее. Тогда кандидат чувствует себя в живом диалоге, а не на экзамене, а интервьюеры не дублируют вопросы и смотрят на ситуацию с разных сторон.

Продуманные условия встречи

Даже самые точные вопросы не спасут, если сама встреча организована плохо. Интервьюер отвечает за атмосферу: тихое помещение, удобное время, четкая продолжительность. Когда кандидат понимает, сколько займёт разговор, уровень стресса снижается. В случае онлайн-интервью важны стабильная связь, работающая камера и отсутствие лишнего шума. Всё это кажется мелочью, но именно такие мелочи формируют впечатление о компании.

Совет. Записывайте встречу, чтобы потом можно было сделать ее транскрибацию.

Личная готовность интервьюера

Не стоит недооценивать и психологическую часть. Уставший или рассеянный интервьюер редко проводит качественную беседу. Лучше планировать встречи в то время, когда можно сосредоточиться, и не ставить собеседование последним в длинной цепочке совещаний. Подготовка — это и про настрой: внутренний сигнал «мне важно услышать этого человека» чувствуется в каждом вопросе и взгляде.

Материалы и чек-листы

Под рукой должны быть инструменты: список обязательных вопросов, бланк для заметок или таблица оценок. Они позволяют фиксировать впечатления и не полагаться только на память. В конце дня, когда проведено несколько собеседований, именно такие записи помогают сравнивать кандидатов честно.

Подготовка к собеседованию — это инвестиция в результат. Она экономит время, снижает риск ошибок и помогает показать компанию с лучшей стороны. Кандидат видит, что встреча организована профессионально, и воспринимает её серьёзнее. А интервьюер получает возможность оценить не только резюме, но и реального человека.

Если нужно быстро выровнять навыки интервьюеров, удобно собрать внутренний курс через ИИ-генератор курсов Unicraft.

Когда фундамент готов, остается следующий шаг — сама структура разговора, которая задает ритм и делает интервью предсказуемым и продуктивным.

Структура разговора: этапы правильного интервью

Собеседование часто представляют как свободный обмен вопросами и ответами. На деле же у него есть своя внутренняя логика. Если следовать этой логике, встреча проходит спокойно и результативно: кандидат понимает, чего от него ждут, а интервьюер получает факты для решения.

Хорошая структура помогает избежать хаоса и делает собеседование предсказуемым. Участники знают, куда движется разговор, и не теряют нить. Разберем основные элементы такого интервью и то, как их лучше выстраивать.

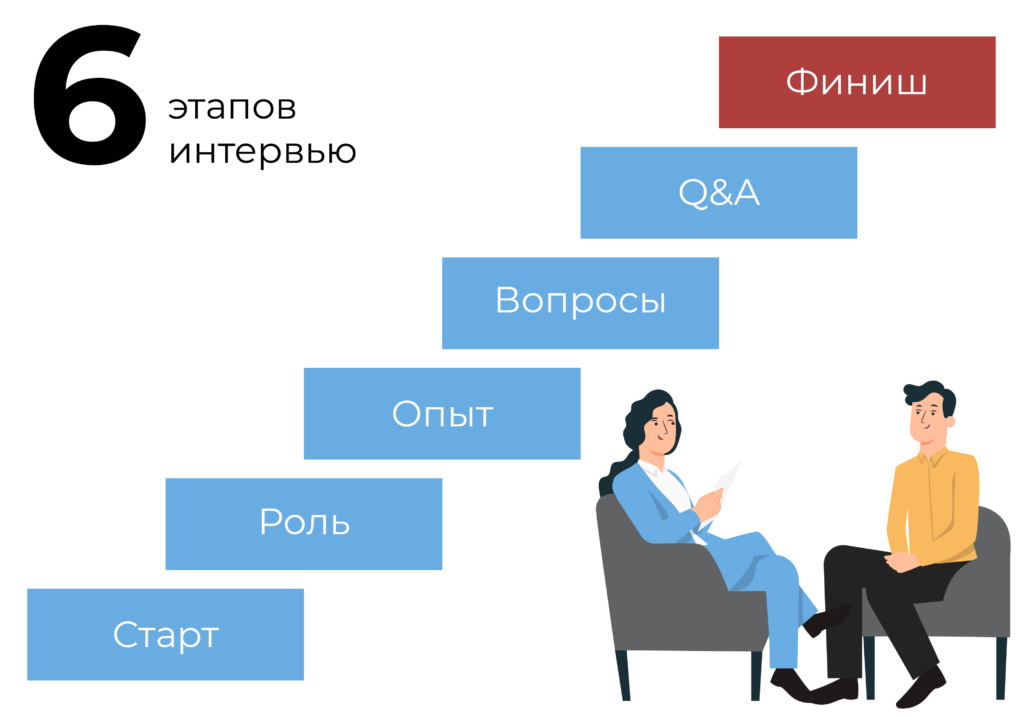

1. Вступление и установление контакта

Начало задает тон всей встрече. Достаточно пары минут, чтобы снять напряжение и объяснить, как будет построен разговор. Простая фраза «Наша встреча займёт около 40 минут: сначала расскажу о роли, потом обсудим ваш опыт и задачи, а в конце останется время для ваших вопросов» делает процесс прозрачным. Кандидат понимает, что от него ждут, и меньше волнуется.

Частая ошибка — сразу «с места в карьер»: задавать технические вопросы без приветствия. Это создает лишний барьер и портит атмосферу.

2. Презентация компании и роли

Следующий шаг — короткий рассказ о компании, команде и ближайших задачах роли. Здесь важно не превращать собеседование в длинный монолог. Достаточно обозначить ключевые факты: направление бизнеса, культуру взаимодействия, цели отдела. Хороший сигнал, если кандидат начинает уточнять детали — значит, он слушает внимательно и примеряет информацию на себя.

3. Самопрезентация кандидата

Теперь слово за соискателем. Вместо дежурного «Расскажите о себе» лучше задать направляющие вопросы: «Какой проект для вас был самым показательным?» или «Какая задача дала больше всего нового опыта?». Человек раскрывается через реальные примеры, а не через набор стандартных качеств вроде «ответственный и коммуникабельный».

Интервьюер слушает активно: уточняет детали, задает вопросы по ходу. Это показывает искренний интерес и помогает глубже понять опыт кандидата.

4. Основная часть: вопросы интервью

Это ядро встречи. В него входят три блока:

- поведенческие вопросы — «Расскажите о ситуации, когда нужно было работать в условиях нехватки времени. Как действовали?»;

- кейсовые задания — «Клиент отказывается от услуги. Что вы сделаете, чтобы удержать его?». Или пресловутое «Продайте ручку».

- уточнения по резюме — детали проектов, конкретные результаты.

- вопросы на культурное соответствие — «Что для вас значит эффективная команда?», «Как вы реагируете на ошибки — свои и чужие?», «Какие ценности компании для вас особенно важны?».

Здесь важно не количество, а качество вопросов. Каждый должен вести к фактам: что сделал кандидат, какие решения принял, каким был итог. Тогда выводы будут основаны на реальном опыте, а не на красивых словах.

Поведенческие вопросы по модели STAR

Чтобы уйти от абстрактных «расскажите о себе», интервьюеры часто используют модель STAR. Она помогает структурировать ответ и увидеть реальный опыт кандидата.

- Situation — в какой ситуации оказался кандидат. «Команда не успевала сдать проект в срок».

- Task — какую задачу нужно было решить. «Я должен был перераспределить нагрузку».

- Action — какие действия предпринял. «Переговорил с заказчиком, приоритизировал задачи, подключил резервных специалистов».

- Result — какой результат получил. «Сдали основную часть вовремя, клиент остался доволен».

Пример вопроса: «Расскажите о случае, когда нужно было завершить проект в условиях сжатых сроков. Как вы действовали и что получилось в итоге?». Такой подход показывает не только результат, но и ход мыслей человека.

Такой формат экономит время и даёт интервьюеру конкретику: как кандидат мыслит, какие решения принимает и что реально достиг.

Для конкретных формулировок вопросов и построения любого типа интервью поможет разбор: Как брать интервью: что говорить и какие вопросы задать.

5. Вопросы кандидата

В конце основной части обязательно стоит оставить время на встречные вопросы. Их характер многое говорит о мотивации. Интерес к задачам и команде — сигнал осознанного подхода. А если вопросы сводятся только к зарплате и графику, это повод задуматься.

6. Завершение

Финальный акцент — благодарность и ясность. Интервьюер объясняет, что будет дальше: «Мы свяжемся с вами в течение недели, следующий этап — встреча с руководителем». Простое и честное завершение оставляет хорошее впечатление даже у тех, кто не пройдёт дальше.

Четкая структура превращает собеседование в рабочий инструмент. Она помогает кандидатам чувствовать себя увереннее, а интервьюерам — собирать информацию без пробелов. Следующий вопрос — какой формат интервью выбрать, ведь для разных задач подойдут разные варианты.

Форматы собеседований: как выбрать подходящий под задачу

Формат собеседования напрямую влияет на результат. Один подход подходит для массового найма, другой — для управленческих позиций, третий — для финального отбора. Универсального решения нет, поэтому важно понимать, какие варианты существуют и когда их лучше использовать.

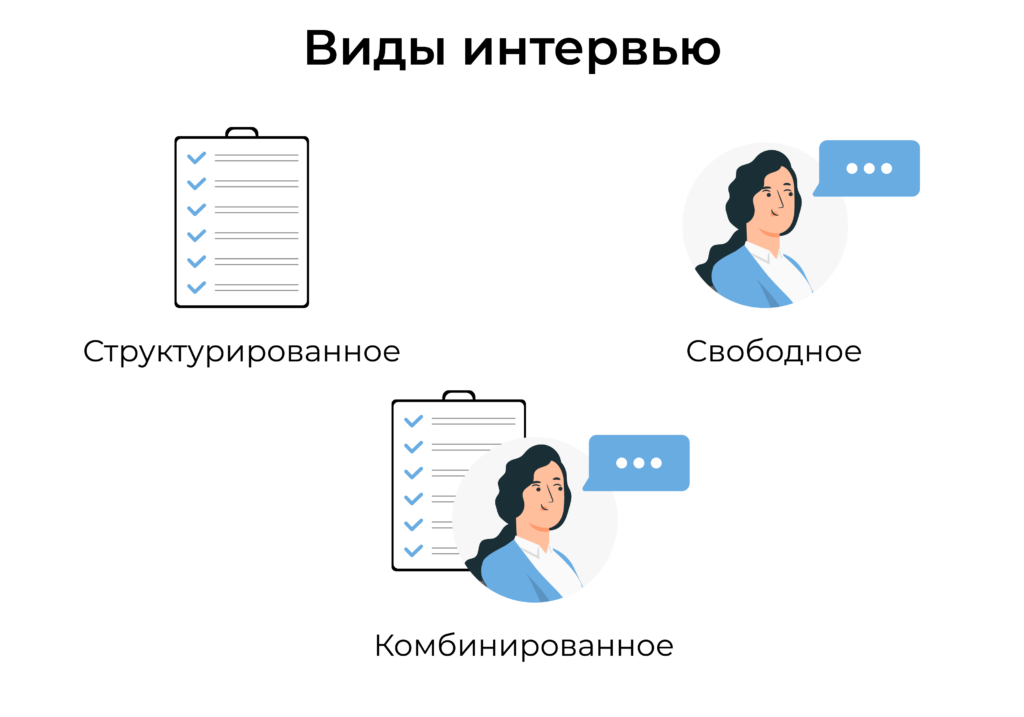

По структуре

Формат беседы определяет, насколько предсказуемым будет процесс.

- Структурированное интервью строится по заранее заданному сценарию: фиксированные вопросы, единые критерии, удобные бланки для заметок. Такой подход снижает субъективность и позволяет сравнивать кандидатов по одинаковым параметрам. Ошибка здесь в том, чтобы превращать разговор в сухую анкету. Лучшее решение — оставлять место для уточняющих вопросов. Например, после ответа «Да, у меня был опыт управления проектами» важно попросить привести конкретный случай: «Как вы распределяли задачи в команде из пяти человек?». Тогда собеседование перестает быть формальным и остается объективным.

- Свободное интервью дает простор для диалога. Интервьюер идёт за рассказом кандидата, задает уточнения, интересуется деталями. Такой формат помогает увидеть личность и мотивацию, понять ценности. Риск очевиден: разговор может уйти в сторону и не затронуть ключевые навыки. Здесь спасает короткий список обязательных тем — например, «опыт управления», «работа в условиях дедлайнов», «мотивация».

- Комбинированное интервью совмещает оба подхода: сначала фиксированный набор вопросов, затем свободная беседа. На практике это самый рабочий вариант. Он подходит для сложных ролей, где важны и компетенции, и культура взаимодействия. Например, менеджеру по проектам сначала задают стандартизированные вопросы о планировании, а затем переходят к открытому разговору о стиле лидерства.

По каналу проведения

Выбор канала влияет на восприятие встречи.

- Онлайн-интервью экономит время, позволяет подключать к разговору нескольких участников и подходит для первых этапов. Минус — труднее считывать невербальные сигналы. Чтобы компенсировать это, полезно обращать внимание на темп речи, паузы и умение слушать.

- Офлайн-встреча раскрывает больше деталей: как кандидат реагирует на вопросы, как держится в пространстве, как взаимодействует с людьми. Такой формат особенно ценен на финальных этапах, когда важно почувствовать живую энергетику и оценить совместимость.

По глубине разговора

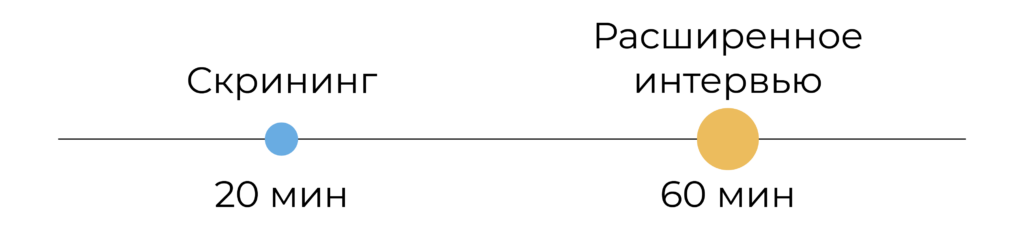

Глубина зависит от цели интервью.

- Скрининг длится 15–20 минут. Это быстрый фильтр: проверяются базовые параметры — опыт, ключевые навыки, ожидания по зарплате. Ошибка — сразу тратить час на кандидата, который не подходит по очевидным критериям.

- Расширенное интервью проводится позже и занимает час и более. Оно включает кейсы, моделирование рабочих ситуаций, обсуждение ценностей. Здесь формируется основное решение. Если этот этап пропустить, легко ошибиться и принять человека, который хорошо выглядит на бумаге, но не справляется на практике.

Для общей картины процесса найма (где интервью — центральный этап) уместно посмотреть: Найм персонала: как нанимать эффективных сотрудников.

У каждого формата своя роль. Структурированное интервью дает объективность, свободное раскрывает личность, комбинированное объединяет лучшее. Онлайн ускоряет процесс, офлайн помогает прочувствовать атмосферу. Скрининг экономит время, расширенное интервью снижает риск ошибки. Когда компания комбинирует эти подходы осознанно, собеседование превращается из формальности в инструмент точного отбора.

Что делать после собеседования: анализ и обратная связь

Собеседование закончилось, кандидат ушёл, и именно здесь многие компании теряют результат. Впечатления смешиваются, решение откладывается, а кандидаты неделями ждут новостей. В итоге страдает и качество найма, и репутация работодателя. Чтобы этого не происходило, важно выстроить понятный порядок действий сразу после встречи.

Шаг 1. Фиксация впечатлений

Надежнее всего делать заметки сразу. Уже через пару часов детали стираются, остается лишь общее ощущение: «понравился» или «не очень». Полезно коротко записать: какие ответы были сильными, где возникли сомнения, какие моменты стоит уточнить. Простая форма с тремя графами — «плюсы», «минусы», «вопросы» — экономит время и делает выводы четкими.

Например, кандидат уверенно отвечал на технические вопросы, но уходил от примеров о командной работе. Если это не зафиксировать, в памяти останется только «профессионал», а возможные риски будут упущены.

Шаг 2. Сравнение с критериями

Легко ошибиться, если опираться только на симпатию. «Приятный собеседник» еще не значит «подходит на роль». Поэтому важно соотносить ответы кандидата с заранее определёнными критериями: навыками, поведением и мотивацией. Здесь помогает шкала, например от 1 до 5. По ней сразу видно, где кандидат силён, а где есть пробелы.

Шаг 3. Совместное обсуждение

Если интервью проводили несколько человек, выводы нужно обсудить в ближайшие сутки. Тогда у всех свежи детали, и решение принимается быстрее. Когда обсуждение откладывают на неделю, кандидаты уходят к другим работодателям, а команда спорит уже не о фактах, а о смутных впечатлениях.

Шг 4. Обратная связь кандидату

Молчание после интервью — худший сигнал. Даже отказ можно подать так, чтобы человек сказал «спасибо». Сухое «Вы нам не подошли» не дает пользы. Гораздо лучше объяснить, чего именно не хватило и что было сильной стороной. Например: «Мы ищем опыт управления распределенной командой. У вас его пока нет, зато сильный аналитический фон может быть полезен в других ролях». Такой отказ превращается в совет, а не в закрытую дверь.

Прошедшему кандидату тоже нужна ясность: какие этапы впереди, когда ждать звонка. Четкая коммуникация снижает тревожность и укрепляет доверие.

Чтобы команды работали по единым стандартам, храните формы оценок и шаблоны писем в Unicraft LMS:

Шаг 5. Ведение базы кандидатов

Отказ сегодня не означает «навсегда нет». Человек может подойти позже или на другую позицию. Если вести базу с заметками, возвращаться к таким кандидатам проще, а поиск в будущем занимает меньше времени.

Если кандидат подошел, пригодится понятная схема онбординга. А если нет, изучите как отказать кандидату.

Интервью не заканчивается на последнем вопросе. Быстрые заметки, опора на критерии, командное обсуждение и честная обратная связь превращают собеседование в системный инструмент. Такой процесс экономит время компании и оставляет у кандидатов уважение, даже если они не прошли дальше.

Ошибки при проведении собеседований

Даже опытные интервьюеры могут допускать промахи, которые сводят на нет усилия. Кандидат уходит с плохим впечатлением, компания теряет сильных специалистов, а решение о найме принимается на эмоциях. Разберем самые частые ошибки и то, как их избежать.

Отсутствие подготовки

Когда интервьюер приходит «с чистого листа», разговор превращается в хаотичный поток вопросов. Кандидат чувствует, что его резюме даже не открывали. В результате ответы поверхностные, а доверия к компании меньше. Решение простое: заранее просмотреть опыт кандидата и отметить ключевые моменты. Пять минут подготовки экономят полчаса на встрече.

Субъективность вместо критериев

Симпатия к кандидату часто подменяет реальную оценку. Фраза «он похож на меня» или «приятный в общении» не отвечает на вопрос «подходит ли человек под задачи». Чтобы избежать ошибки, нужны ясные критерии: навыки, поведение, мотивация. Тогда разговор становится проверкой фактов, а не угадайкой.

Запрещенные и некорректные вопросы

Вопросы о возрасте, семейных планах или здоровье не только нарушают нормы, но и формируют негатив к работодателю. Даже если кандидат вежливо отвечает, внутри остается осадок. Гораздо продуктивнее спросить о том, что действительно влияет на работу: готовность к командировкам, опыт удалённой работы, предпочтительный график.

Игнорирование кандидата

Иногда интервью превращается в монолог интервьюера. Компания долго рассказывает о себе, а на вопросы кандидата времени не остается. В итоге человек уходит с ощущением, что его мнение не важно. Хорошее интервью — это диалог. Важно оставить минимум 10–15 минут на встречные вопросы, иначе картина будет неполной.

Отсутствие обратной связи

Молчание после интервью — частая и болезненная ошибка. Кандидаты неделями ждут ответа, а потом сами пишут, чтобы узнать результат. Так компания теряет репутацию и будущих соискателей. Даже если решение отрицательное, лучше дать честный ответ: что понравилось, чего не хватило, когда можно попробовать снова.

Затягивание решений

Иногда интервьюеры обсуждают кандидата слишком долго. За это время сильные специалисты уже принимают предложения конкурентов. Здесь помогает правило: финальное решение фиксируется в течение 3–5 дней. Дольше — значит, компания рискует остаться без лучших.

Ошибки собеседования бьют по обеим сторонам: кандидат теряет доверие, а компания — потенциально сильного сотрудника. Но почти все промахи решаются простыми действиями: подготовиться, держаться критериев, уважать вопросы кандидата и давать обратную связь. Это не требует больших ресурсов, но повышает качество найма и формирует сильный бренд работодателя.

Собеседование — это инструмент, который работает только при системном подходе: подготовка, ясная структура, подходящий формат, внимание к ошибкам и честная обратная связь. Такой процесс помогает компании быстрее находить сильных специалистов, а кандидатам — уважительно оценивать работодателя, даже если результат оказался отрицательным. Чем прозрачнее и профессиональнее выстроен этот этап, тем выше качество найма и сильнее репутация компании.